近日,中共中央宣传部对第十六届精神文明建设“五个一工程”组织工作先进单位和优秀作品进行表彰,以沂蒙老区红色革命大家庭“燕翼堂”的事迹创作的京剧《燕翼堂》荣获优秀作品奖。

这部极具山东地域特色、红色主题鲜明的作品,生动讲述了燕翼堂第十五代掌门人刘合浦在早期革命工作者刘晓浦、刘一梦等家族成员的影响下,由奉行中立求生到觉醒反抗,最终带领刘氏家族追随中国共产党、为抗日不惜毁家纾难的故事。

京剧《燕翼堂》剧照

革命战争年代,在沂蒙革命老区蒙阴县垛庄镇,有一个享誉齐鲁大地,坚定不移跟着中国共产党走的红色革命大家庭——“燕翼堂”。在刘晓浦、刘一梦的影响下,“燕翼堂”刘氏一家举家姓共,先后有30多人走上了革命道路,其中有5人牺牲了年轻的生命……

蒙阴望族

燕翼堂是蒙阴县垛庄村刘氏家族的堂号,先祖刘璟是连云港海州人,明朝初奉命举家迁至沂水县西南乡垛庄村(现为蒙阴县垛庄镇垛庄村)落户。自清朝开始,垛庄的刘家成为鲁南一带远近闻名的大户,他们历经几代人建设的“燕翼堂八卦宅”更是名声在外。

堂号“燕翼堂”,喻义为展翅高飞,据说是清朝乾隆皇帝御赐。相传,清乾隆皇帝下江南时,曾在蒙阴垛庄刘氏家中驻跸,乾隆皇帝看到刘家诗书继世,家风整肃,虽富甲一方,但勤俭立身,宽厚待人,乐于施善救急,深获民望。于是亲笔题写了“燕翼堂”三个字,赐予刘家作为堂号。

“燕翼堂”鼎盛时期有土地5800亩,山林上千亩,另有酱园、酒店、油坊、百货等店铺,并在上海、济南、青岛等地设有商号。雇佣工勤140余人,养看家兵15人,长短枪20余支,办小学1处(有初、高级两个班),其经济实力和地位在沂蒙山区首屈一指,燕翼堂神奇的八卦宅建筑形式和风格在沂蒙山更是独树一帜。

据记载,“燕翼堂”庄园占地两万多平方米,用坚固石料层层铸成,由160间仿古房屋组成,8个炮楼,两处门楼,里面可驻一个步兵团,宛如一座硕大城堡。庄园向外发射八条街巷,把整个庄园分割成均等的八块,街巷相通,巷巷相连,使庄园形成八街九巷,这就是外九宫内八卦。经刘氏家族几代人,百多年的不断建设和完善,造就了这个建筑形式别致,色调古朴,具有浓郁民族风格的八卦宅。整个庄园步移景换,宛如迷宫。据说院内的房屋是统一规格的仿古建筑,街道宽窄统一,并全部用条石铺成,院套院,街连街,不熟悉八卦宅构造的陌生人入内,往往迷失道路而出不去。

舍身报国

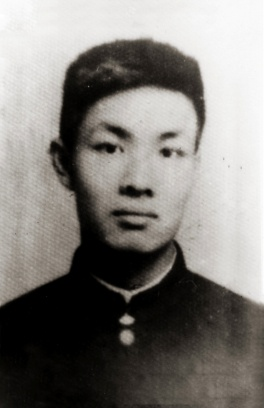

刘晓浦、刘一梦是叔侄,他们共同参加革命,共同播撒火种,共同英勇就义,事迹令后人敬仰。

刘晓浦(左)、刘一梦(右)叔侄俩

刘晓浦,原名刘昱厚,他名小浦、刘太和、石玉河,1903年出生于垛庄“燕翼堂”,兄弟排行第四,故名“四少爷”。中学毕业后,1920年考入江苏南通纺织专门学校。因在校从事进步活动,被校方开除。

和刘晓浦关系最密切的是其三哥的儿子刘一梦。刘一梦原名增溶,又号大觉,1905年生,幼年丧父,临沂五中毕业后考入济南商业专科学校,不久又考取南京东南大学。

相近的年龄,国家民族的不幸,“五四”爱国运动的影响,使学生时代的叔侄俩便有着强烈的民主革命思想。刘晓浦于1922年由王尽美介绍加入社会主义青年团,不久转为中共党员。1923年考入上海大学社会系,刘一梦也紧随其后转入该校,并在该校入党。

他们两人在上海大学期间,受到陈望道、邓中夏、瞿秋白等共产党人的教诲和直接影响,积极参加社会活动。“五卅”惨案后,和上海大学的同学一起,受学校党组织的派遣,深入到工厂、学校,发动工人和学生,声讨英、日帝国主义的侵略罪行,组织救济受难同胞。通过学习和实践,他俩坚定了共产主义信念,开始了为共产主义事业奋斗的革命生涯。

刘晓浦、刘一梦假期曾回到原籍,积极宣传革命思想,对其家庭成员和垛庄一带的亲友、邻居都有很大影响。他们传播的共产主义思想火花,为后来沂蒙山区的革命发展起了重要作用。

刘晓浦毕业后,在南方从事党的地下工作,先后担任中共上海市法南区委宣传部长、常委兼宣传部长、组织部长。同年春受党中央派遣,同刘谦初到济南重建山东省委,开展党的工作。

刘晓浦

4月,中共山东省委组成后,刘谦初任省委书记,他任省委执行委员兼秘书长。在白色恐怖的包围中,他不避艰险,四处奔走,找地下党员谈心,鼓励他们提高斗争勇气,恢复和建立党的组织。并秘密走访遇难者家属,设法营救被捕的共产党员,铲除叛徒。他还把家中寄来的钱,用作党的活动经费。

7月,因叛徒王天生出卖,中共山东省委机关遭到严重破坏,刘晓浦被捕。在狱中他坚贞不屈,顽强斗争。其二兄刘云浦变卖土地、家产,携巨款去济南设法营救。他对二哥说:“你不要花钱救我了,要出狱先得自首,要我自首是绝对办不到的,我和他们(指国民党反动派)是死对头!”

刘一梦在上海大学被迫停办后便加入了革命文艺战线,长期以笔为枪,从事无产阶级文学运动,是中国最早从事无产阶级革命文学创作的实践者之一。

1927年冬,蒋光慈、钱杏村等在上海创办了革命文学团体太阳社,刘一梦是该社主要成员及党的负责人之一。他经常以“一梦”“大觉”为笔名发表文章,抨击当时的黑暗统治。他的短篇小说集《失业以后》描绘了工农群众在旧社会里受压迫、被剥削的非人生活及其反抗斗争,受到鲁迅先生的好评。鲁迅先后在《我们要批评家》一文中写道:“这两年中,虽然没有极出色的创作,然而据我所见,印成本子的,如刘一梦的《失业以后》还是优秀之作。”

1928年秋,刘一梦由中共中央派往共青团山东省委工作。为了广泛接近下层民众,便于开展宣传组织工作,他脱下长衫,在济南、青岛的工厂做过工,在饭馆当过跑堂,在大街上拉过人力车。

刘一梦

为团结教育广大青年学生,团省委利用《济南日报》星期副刊,办了个名叫《晓风》的周刊,刘一梦担任周刊主笔。《晓风》周刊成为团省委的战斗号角,在青年学生中影响很大。同年7月,他到诸城县楼子一带发动群众,组成“山东第四贫民会”,领导贫苦农民开展抗租抢坡斗争。

1929年4月9日,刘一梦被叛徒诱捕。在狱中,敌人重刑逼供,妄想从刘一梦口中得知党、团员名单。刘一梦守口如瓶,宁死不屈,对敌人说:“太阳除非从西边出来!”

自刘晓浦和刘一梦被捕入狱后,党组织和他们的家庭曾多方设法营救,但终未获得成功。

1931年初,蒋介石在对苏区的第一次“围剿”失败后,又拼凑兵力组织第二次“围剿”,同时颁布了所谓《危害民国紧急治罪法》,在全国制造反革命恐怖。同年4月5日凌晨,刘晓浦、刘一梦与邓恩铭、刘谦初等22名中共山东党组织的主要干部,被国民党反动军阀韩复榘杀害于济南纬八路刑场,史称济南“四五”烈士。当时,刘晓浦仅28岁,刘一梦仅26岁。

刘晓浦、刘一梦就义后,他们的亲属刘云浦赶赴济南,买了两口棺材,收殓后运回家乡并在桑行子村柩葬。刘云浦含着悲愤的眼泪,在坟前发誓:“共产党不取得胜利,我决不正式出殡!”

毁家纾难跟党走

刘晓浦、刘一梦用信仰铸就的火炬,照亮了家族和沂蒙山区,刘氏一家举家跟党走,先后有30多人参加了革命,其中5人献出了自己的生命……

“燕翼堂”这个富甲一方的大地主家庭,成为了沂蒙山区著名的红色革命家庭。

1937年7月7日,中日战争全面爆发后,爱国知识青年“燕翼堂”刘增浩,在垛庄、泉桥、西师古庄等村进行抗日救国活动,把垛庄周围的枪支集中起来,编了班排,宣布成立了沂蒙山区最早的一支抗日武装“垛庄抗日救国联庄会”,刘增浩担任会长,宗旨是抗日救国,维护社会治安。

沂蒙抗日根据地创建之初,有7名共产党员住在燕翼堂,以此为掩护开展党的地下工作,为创建沂蒙抗日根据地做出了贡献。抗日战争全面爆发后,燕翼堂主动向组织申请承担垛庄一带驻军的后勤供应,将家里的财产、粮食源源不断送给部队。肖华率领一一五师东进支队到垛庄后,全部驻在燕翼堂的八卦宅里。

1938年5月,山东纵队四支队经理部主任马馥塘、山东省委书记郭洪涛先后代表部队和省委慰问烈士家属,当地驻军及广大群众为烈士举行了隆重的追悼会。“燕翼堂”家长刘云浦深明大义,教育全家以刘晓浦叔侄为榜样,积极拥护共产党的主张,一次捐献长短枪40余支,成立了垛庄独立营。

此后,刘氏家族中先后有26名青年参加了共产党领导的抗日队伍,其中不少人担任了重要领导职务。1939年,刘家一次卖地300余亩,购枪100余支,支援抗日武装。同时还抚养了一批烈士遗孤和革命干部的子女。

尤其令人感动的是,为了抗战,“燕翼堂”的主人还主动拆除了他们辛苦建造起来的具有民族风格的八卦宅。起因是:日伪军多次占据垛庄,以“燕翼堂”八卦宅为依托易守难攻,我军多次攻打,都要付出很大代价。

“燕翼堂”的建筑虽然被拆除了,但在人们心里却树起了一座不朽的丰碑,人们始终没有忘记为中国的革命胜利而英勇献身的先烈们,始终从红色历史中汲取精神营养和奋进力量。新中国成立后,“燕翼堂”遗址被确立为沂蒙百处革命纪念地之一。

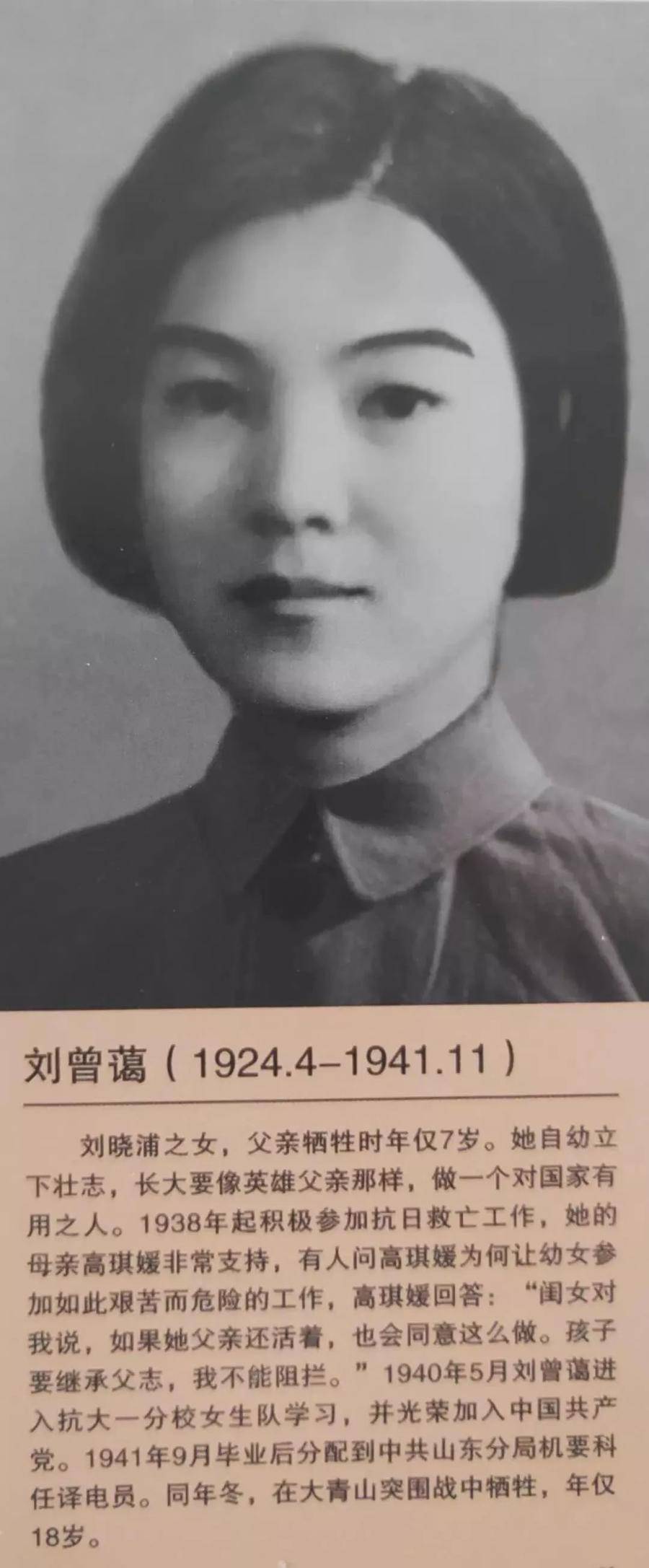

1993年10月,中共临沂地委、临沂行署和中共蒙阴县委、县政府将刘晓浦、刘一梦两位烈士的遗骸由厝葬处迁葬至孟良崮烈士陵园,在孟良崮烈士陵园安葬的还有刘晓浦的女儿刘曾蔼、侄子刘滋泉等烈士。1994年4月5日清明节,举行了九位烈士墓落成揭碑仪式。

1999年,“燕翼堂旧址”被县委、县政府列为重点文物保护单位。2017年6月8日,被临沂市人民政府公布为临沂市第二批重点抗日战争遗址。2018年9月,新建成的蒙阴县刘晓浦、刘一梦革命事迹陈列室开馆。

英雄功绩昭百世,烈士英明传千秋。红色“燕翼堂”激励着一代又一代沂蒙儿女坚定不移听党话、跟党走。“一切向前走,都不能忘记走过的路;走得再远、走到再光辉的未来,也不能忘记走过的过去,不能忘记为什么出发。”如今,“燕翼堂”旧址所在地垛庄镇,已成为全国重点镇、全国文明镇、全国卫生镇、国家级生态乡镇、全国农业产业强镇、山东省乡村振兴示范镇,共同富裕的画卷正在徐徐展开。

通讯员张圣虎匡秀福

鄂公安网安备 4201602000211号

鄂公安网安备 4201602000211号