极目新闻记者 王峻

摄影 极目新闻记者 邹斌

实习生 何凌霄

3月29日,细雨蒙蒙,笼罩在武汉蔡甸玉笋山陵园的上空。

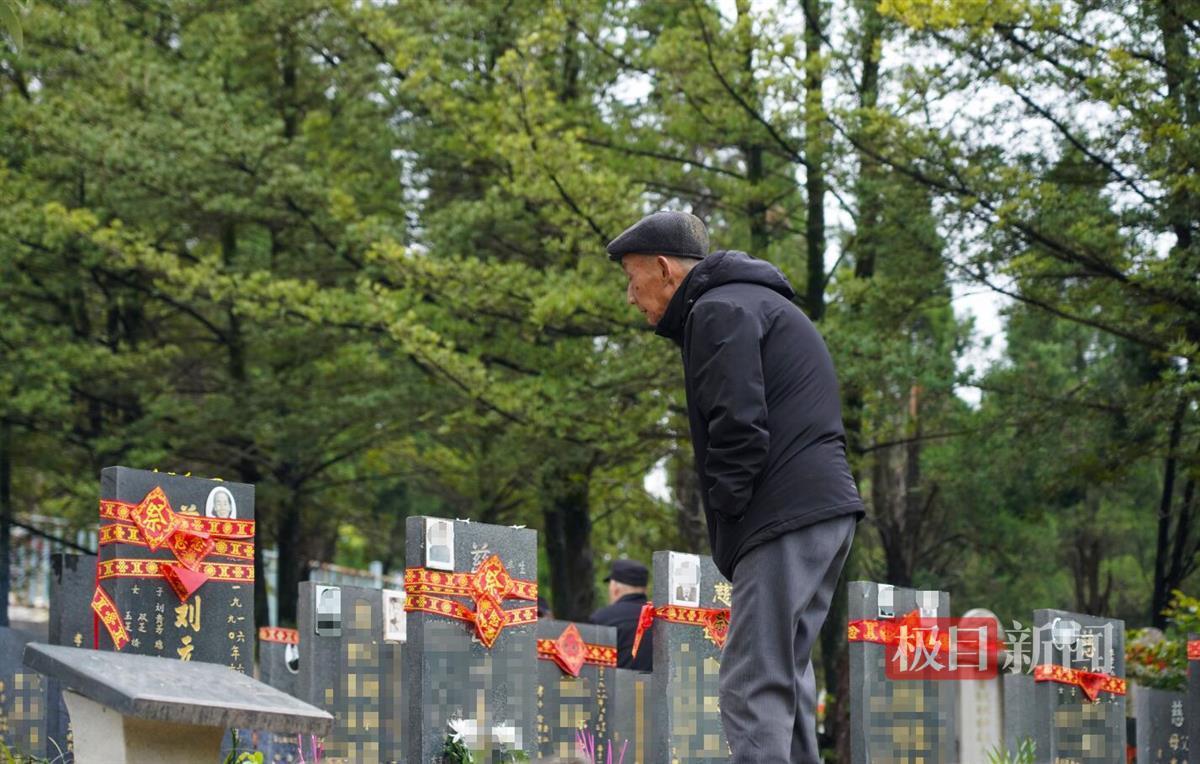

86岁的刘贵芳老人,身体佝偻,步履蹒跚,一步步走过数十道台阶,最终在一座墓碑前停下脚步。他缓缓蹲下,将脸凑近墓碑,细细端详着上面的照片,轻声说道:“母亲,我又来看你了!”

刘贵芳怀念母亲

刘贵芳怀念母亲

后辈们忙着摆放香烛,刘贵芳则站起身,用布巾仔细擦拭着墓碑上的泥水。随后,他挺直身子,深深鞠躬,表达着对母亲的敬意与怀念。

“你们先去后山祭拜吧,我想陪母亲说会话。”待后辈们离开后,刘贵芳再次蹲下身子,深情地望着母亲刘元英的墓碑,陷入了深深的回忆之中。

“我们家世代居住在东西湖的一个小山村里,小时候家里穷得叮当响,一家人常常为温饱发愁。”见记者前来采访,刘贵芳打开了话匣子,开始讲述起自己的过往。

为了生计,12岁的他便早早离开了母亲,和姑妈一起来到汉口谋生。临行前,母亲语重心长地叮嘱他:“出门在外一定要多和人说好话,手脚要勤快,不怕吃苦。”

刘贵芳时刻谨记母亲的教诲,在汉口汉江边当起了搬运工,闲暇时便到小店打杂。几年的历练下来,他几乎尝遍了所有的行当。

“那时候条件艰苦,没日没夜地干活,总是一干就是一整天,几乎很少有休息时间。”刘贵芳回忆道。由于年纪小且身体瘦弱,他经常生病。但好在有了工作,生活问题得到了基本解决。

命运的转折点出现在1958年。当年底,汉西铁路站开始修建,需要大量建设材料。刘贵芳经人介绍,进入一家新开的铸造厂当学徒。

“那时候师傅带着好几个学徒,但只有我是农村出来的,肯吃苦。所以师傅特别喜欢我。”刘贵芳笑着说道。

遇到苦活脏活,他总是抢着干。而且他特别好学,经常缠着师傅请教问题。很快,他便成长为一名熟练的铸造工。

有了固定工资后,刘贵芳的生活逐渐好转,但他心里始终牵挂着远在农村的母亲。

“母亲是十里八乡的‘好老人’,只要听到谁家有困难,她都会想办法帮衬一把。”刘贵芳感慨地说。尽管她自己过得也并不宽裕,但她总是乐于助人。

为了缓解家里的生活压力,刘贵芳省吃俭用。每月抛开基本的生活开支后,他都会将钱攒起来,托回乡的熟人带给母亲。

“那时候交通不便,我有好几年都没有回家看望过母亲。”刘贵芳回忆道。直到有一年春节回家时,他才得知因为日夜操劳,母亲的眼睛已经几乎看不见任何东西了。“医疗条件太差了,也没治好。”这成了刘贵芳心中永远的遗憾。

让他感到欣慰的是,随着两个姐姐参加工作,一家人生活逐渐好转。母亲也不再继续操劳,搬到了汉口和小妹妹一起居住。“妹妹和母亲一样善良,把母亲照顾得很好,我很欣慰。”

1990年,74岁的刘元英老人去世。此后30多年里,刘贵芳每年都会来祭拜母亲。“我从小离家,历经波折。但心里始终最惦念的还是母亲。”刘贵芳深情地说,“虽然她没读过书,说不出什么大道理,但却教会了我最质朴的人生哲学和生活的智慧。我很想念她!”

刘贵芳表示,最近几年自己身体已越来越虚弱,不知道还能为母亲扫墓多久。“但只要还能动,我每年都会来看她。”

鄂公安网安备 4201602000211号

鄂公安网安备 4201602000211号