极目新闻记者 秦媛

贵州非遗“家底”丰厚,数量位居全国前列。截至今年3月,国家级非遗名录99项159处,省级非遗名录628项1025处,中国传统村落保护名录、中国少数民族特色村寨名录的列入数量,均位居全国前列。

文化是由人创造产生的,人的迁徙也必然会影响文化的变迁。一方面,黔地多山,有利于少数民族躲避战乱,众多少数民族迁徙、居住在此,世居民族就有18个;另一方面也正因为这种地理形态,使得一些传统的工艺保留至今。

“非遗”,源于最鲜活的日常生活,渗透在朝升夕落的日子里,浓缩在衣食住行的烟火气息中。

如今,具有文化内涵的消费品越来越受到人们的青睐,非遗的社会认知度和影响力也随之提高。“华流才是顶流,国潮才是真潮。”短视频平台上爆红的网络用语反映出当下的年轻人对我国非物质文化遗产等传统文化的关注,这也是当下人们对于民族文化、自我认同的热情。

在如此语境之下,贵州“非遗”之旅正掀起一股热潮。

丰富的非物质文化遗产资源在黔贵大地上代代相传,如珍宝闪烁在绿水青山间。贵州正静静铺开一张多民族人文画卷,等待你我的走近。

曲调之美

有人说过:音乐是快乐之母。

贵州大地上从不缺少音乐。“饭养身,歌养心”,亘古的曲调在贵州山间各民族古老的村寨间流传,正如吃饭,是一件再自然不过的事。在贵州,各种曲调自成独特风景之外,也构成一道一窥当地风俗的窗口。

侗族是一个歌的民族,流行于贵州省黔东南地区的黎平县、从江县、榕江县等侗族聚居区的侗族大歌,歌唱自然、爱情以及人间友谊,是人与自然,人与人之间的一种极致和谐。

无论是音律结构、演唱技艺、演唱方式和演唱场合均与一般民间歌曲不同,侗族大歌是一领众和,分高低音多声部谐唱的合唱种类,属于民间支声复调音乐歌曲,这在中外民间音乐中都极为罕见。

行歌坐月,古梦清泉,众声复调。侗族大歌从2500多年的历史中走来,带着一部现实版世外桃源般的史诗,还有人类永恒不变的希望接近自然并与自然融合的愿望。在熙攘之外,在冬夜温暖的火塘畔,在生命的高处,它所能承载的远超过一种音乐形式。

另一种古老曲调则始于古老的美丽传说:远古时洪水滔天,大地沦陷,只剩张良张妹兄妹二人在葫芦瓢里活了下来,并结成夫妻。他们的后裔彭祖,为了纪念他们,召集八百人来唱琵琶歌。

侗族琵琶歌因此流传下来。

琵琶歌主要是歌唱爱情。侗寨上,吃过晚饭,月色之中,寨中男女围坐弹唱,直到深夜。

侗族还有侗戏。侗戏大约产生于清代嘉庆至道光年间,由黎平县腊洞村侗族歌师吴文彩始创。侗戏全部用侗语对白演唱,语言生动,比喻形象,与音乐紧紧吻合,朗朗上口,清晰明快,为群众所喜闻乐见。

远古时期,另一个少数民族饱受战争苦难,多次大迁徙,因为担心各种信息被历史湮没,便将自己的历史深藏于清雅、空灵而又雄浑悲怆的古歌当中,留存于民族的记忆里。

这便是苗族古歌。

苗族古歌内容十分丰富,几乎涉及苗族生活的方方面面,充满了神话色彩,表现了苗族万物有灵、生命神圣、众生平等、人与自然共生共荣的哲学思想,是了解苗族社会习俗的重要媒介。

而位于黔西南州册亨县、安龙县、兴义市南盘江沿岸布依族聚居村寨,则世代流传着另一种音乐形式:“八音坐唱”。在布依族婚礼、祝寿、新居志喜等喜庆礼俗场合中,“八音坐唱”都深受喜爱。

布依族民间的“八音”是以牛骨胡、葫芦琴、月琴、箫筒、钗、刺鼓、包包锣、小马锣八种乐器组合演奏的形式而得名,根据史料记载,“八音坐唱”在宋代就已经在南盘江沿岸的布依村寨流传开来了。

不用担心,语言从来不是欣赏音乐的阻碍。在贵州大地上,各民族的古老音乐携其悠长的历史和人文而来,声声入耳,别具风味。

舞蹈之美

芦笙舞,又名“踩芦笙”“踩歌堂”等,因用芦笙为舞蹈伴奏和自吹自舞而得名。芦笙舞是苗族人民祭祖或节日庆典的主要舞蹈之一。芦笙舞从音乐到舞蹈,都蕴含着一种沉缓、凄楚的情绪。据说是苗族古史传说中苗民在泥泞的道路上负重行进,倒骑于牛背上遥望家乡并观看后面的同胞是否赶上逃难的队伍,以及怀念因渡河死去的人们等等场景的再现。举足维艰的动作,配上呜呜咽咽如泣如诉的哀怨笙声,舞蹈给人一种凝重、悲怆之感。仿佛是一种历史的追忆,像在给人们展现一轴活的历史画图。

另一种已列入国家非物质文化遗产代表作名录的“反排木鼓舞”,流传于贵州省台江县方召乡反排村,也是一种世代相传的苗族祭祀性舞蹈,反映了苗族祖先不畏艰难险阻,披荆斩棘,长途迁徙,围栏打猎,创造美好生活的壮举。现已有一千多年的历史。

舞蹈中,人们随着木鼓鼓点,以头、手、脚的大幅度摆动随着鼓点变化而变化,动作粗犷豪放,洒脱和谐,潇洒刚劲,激越豪迈,热情奔放,表现了山区苗族人民顽强的气质和坚强的生命力。它是苗族舞蹈的精华,是苗族文化活动的活化石,是世界民族文化的一朵奇葩。

服饰之美

服饰是一个民族形成和发展的历史证物,是划分民族和支系的一个重要依据,是展示各民族文化底蕴和美学观的密码。

侗族刺绣是一种用引针穿刺,将各种彩色丝线或棉线附着在织物表面之上,构成各种图案纹样的工艺技法,是中国少数民族刺绣中的重要分支。在侗族的刺绣中,具有代表性的品种是“盘轴滚边绣”,以出自贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县平秋镇以及周边地区侗族妇女之手的绣作为代表。平秋镇地处贵州侗族文化社区南部和北部的接合部,是北部侗族文化的发源地之一。

平秋,原称“阿术”,为侗族语言的音译;明末改名“平秋”,意为“事物在自然消失”。这动人的意向或许冥冥中暗合了侗族刺绣美丽但是脆弱的处境。

水族马尾绣这种水族独有的民间传统工艺,则是贵州省三都水族自治县一种现存最古老而又最具有生命力的原始艺术,被称为刺绣的活化石。

这种以丝线裹马尾制作图案的绝无仅有的刺绣方法,有两个较为明显的好处,一是马尾质地较硬,能使图案不易变形,二是马尾不易腐败变质,经久耐用。

水族妇女不惜花费长时间的精力去精心制作一条背带、一双花鞋,反复体验与先祖的情感联系,反映其对自己民族的历史和传统文化的高度珍惜和眷恋,对生命热忱的鼓舞,对美好幸福生活的祝愿。

在黔西南州,头缠蓝色布,身着青色衣,腰间系上青布围腰或绣花围裙,脚穿翘鼻子满绣花鞋,是当地妇女常见的穿着。

一套布依族服饰要经过纺纱、织布、蜡染、扎染、挑花、裁剪、刺绣等数十道工序,做成一套衣服短则几天,长则几个月。一代又一代布依族女子,就那样用双手将这种技艺传承下来。

布依族服饰也反映了其传统文化心态及生活习俗和宗教信仰。每逢节日,布依族人民就把自己精心制作的服饰展示出来,作为美的竞赛。

服装,自古以来是人类对于美的崇尚。

服装,也是一个民族穿在身上的活字典。

一个民族如何做衣服,如何穿衣服,其实反映的是当地人是如何面对自然,在自然中谋求何种生活。

衣服是随身携带的袖珍戏剧,此言不假。

文字之美

人类祖先通过绘画的形式记录当时的生活样貌,而后才演化为简洁的图形作为文字的符号。文字记录,也成为一般文明历史划分“史前”和“历史”阶段的重要依据。

“刻道”即“刻木”,主要流传于贵州省施秉县杨柳塘镇飞云大峡谷的一个山坡洼地里。“刻道”是居住在中国境内的苗族群体中,至今惟一保留的刻木记事符号。它是迄今为止苗族最早的记事实物和该支系最古老的文字工具。因它的主要内容刻于圆形竹木之上,苗民们持棒而歌,故有此称谓。

刻道是苗族古歌中历史最长、规模最大、流传最广的酒歌,有一万多行的歌词。它是苗族先民们在长期的生产、生活实践中创造、积累和演变而形成的,其间吸收了其他民族优秀的民歌精华,形成了苗族诗歌独具的特色和风格。古歌对环境的描写,对人物语言、行动、心理和性格的刻画,绘声绘色、栩栩如生。

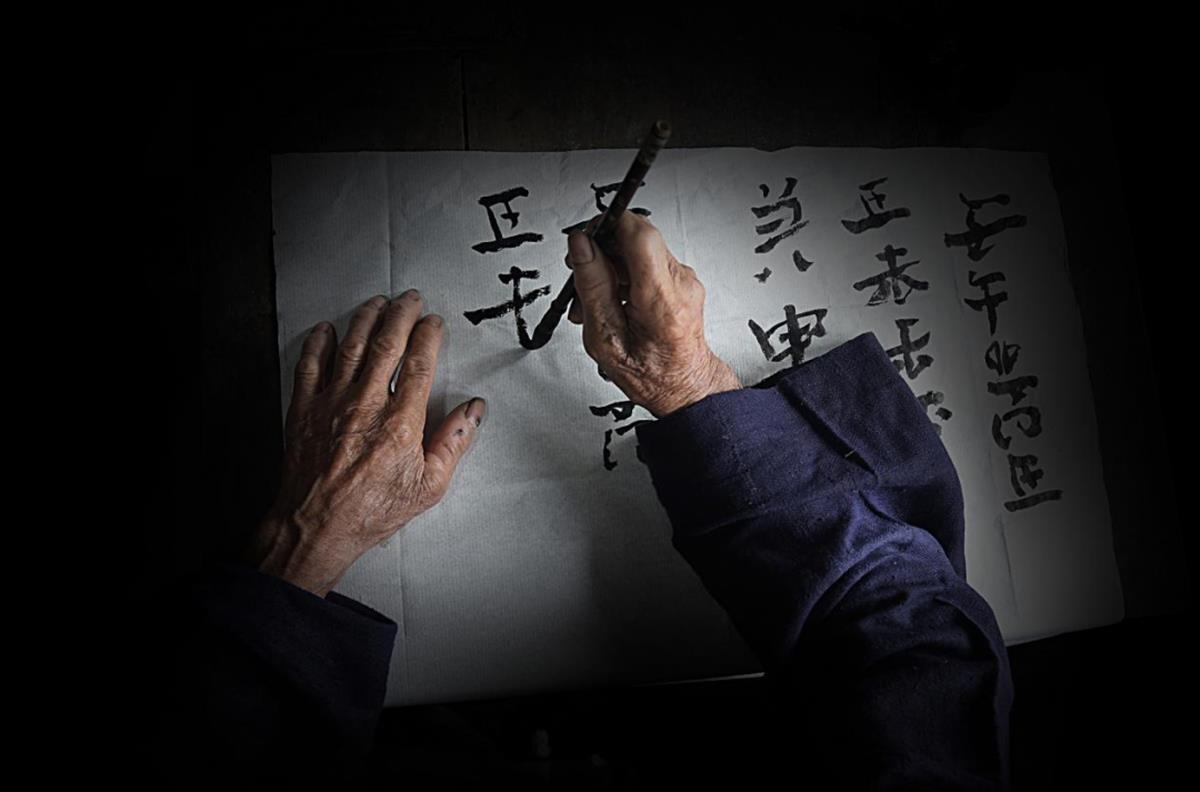

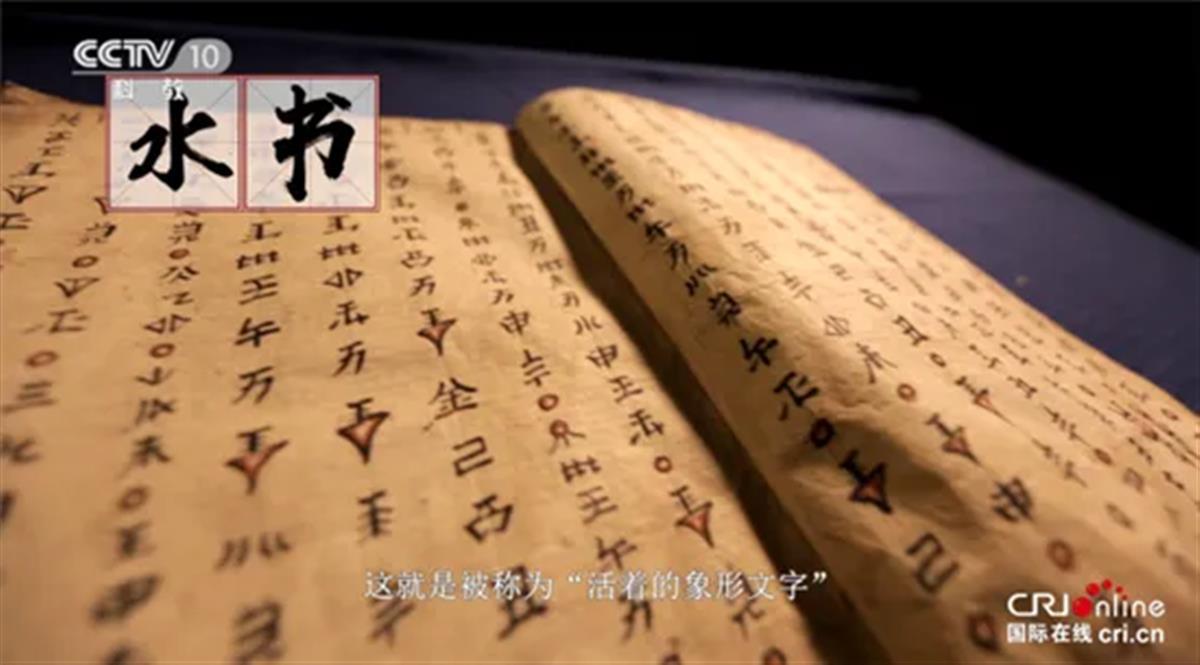

在中国56个民族中,有17个民族拥有自己的文字,“水书”即为其中一种。“水书”是水族的古文字、水族书籍的通称,而贵州省三都水族自治县是全国唯一的水族自治县。

在水族地区,只有极少数上了年纪的人能看懂水书,被人们称为“水书先生”。“水书先生”不光懂得书本知识,还有大量的知识在他们的口头流传着。可以说,每一位“水书先生”的头脑就是一座水族文化知识的活宝库。

“水书”记载了水族古代天文、民俗、伦理、哲学、美学、法学等文化信息,被誉为象形文字的“活化石”。有专家认为,“水书”相当于汉族的《易经》,亦是破解、研究和传承水族社会历史文化的重要密码。

“文字使各种各样的景象重现,使当初体验那些景象的感动也重现;同时还让阅读那些文字的别人也感动。”这样的感动始终在贵州的静谧角落中默默发生。

文字的力量如此。

非遗之美,在于日常

在贵州17.6万平方公里的土地上,众民族文化在这里碰撞、共生、共荣,造就了“多彩贵州”。其非遗资源自是灿若星河,不胜枚举……限于篇幅,以上只是其浩瀚星河间一鳞片爪。

小到一个文字,大到鸿篇巨制,非遗在用各种不同的面貌,向全世界展示着贵州多民族遗留下来的传统精神财富。传统未必是旧的,现代的未必是新的,时代发展的必然趋势就是要用新的审美思想去审视传统事物的魅力。

而非遗的最大魅力,就在于日常。

当地族人身穿民族服饰在冬日里围着火塘跳舞,是他们的日常;米酒传情,酸汤飘香,令游客垂涎三尺流连忘返的酸汤鱼、“布依八大碗”等特色美食也是他们的日常;古老曲调里所唱诵的,更是他们世世代代的日常。

你带着好奇眼光初次走过的风雨桥、吊脚楼、古井、古驿道,几千年来曾被无数人走过;神秘气息浓厚的古寨,是当地族人的温馨家园;节日盛会、千年技艺、叙史古歌……这些产生致命吸引力的事物,统统来源于传统生产和生活,与人们的衣、食、住、行密切相关。

一切都不遥远,一切都触手可及。“非遗”就在路边的热情照面中,在每家每户袅袅升起的炊烟里。

非遗之旅,其实是沉浸式体验之旅,是探访另一种生活,观摩其他人如何生活,与活生生的、具体的人事物的对话。宏观上来讲,这种对话,最终是对自身的关照:我们人类如何从五彩斑斓的历史长河中走过,又即将走向何处。微观上而言,在其他民族迥异、多彩的风俗文化下,我们得以从庸碌、琐碎的日常中解脱,拥抱更多生活的可能性。

这是有别于其他旅游观光之处。非遗的最大的特点是不脱离民族特殊的生活生产方式,是民族个性、民族审美习惯的“活”的显现。非遗反映的是人与人、人与自然的关系。我们探访非遗民俗,走近的是人,感受到的是亲近,是具体的、有温度的文化。我们能够共情与感知人类历史的流动、变迁,并从古老的智慧中得到一些指引。

冯骥才说过:“古老的文化不只是为了观赏,更是为了用来享受的。”的确,贵州非遗民俗文化不仅是感官上的丰饶呈现,更是身心的享受。

图片和文字或许仅供观赏,而亲身参与、生活在其中才能真正享受其妙处。

旅行的意义是什么?

歌德曾言:“人出门旅行并不是为了到达某地,而是为了旅游。”日本哲学家三木清则对旅行有更直接的定义:“旅行是解脱,是经验,是教育。”

隐于贵州大山间的“非遗”以各种具体、有温度的生活样貌,或许能给我们一种有别于以往经验的答案。

“非遗”是“多彩贵州”的载体,而贵州也因“非遗”而更加丰富多彩。“非遗”贵州,这个冬天,真的“非”去不可。

冬游贵州“优惠多多”

12月16日至2023年2月28日,游客在黔旅游可享受“一免三减半”优惠。

“一免”指免门票。优惠活动期间,入黔游客通过“一码游贵州”平台进行免费预约,在全省377家A级景区游玩时可免头道门票。参与活动的景区包括黄果树旅游景区、荔波樟江旅游景区、青岩古镇景区等9家5A级景区以及95家4A级景区。

“三减半”则包括自驾5折、住宿5折、商品5折优惠。优惠活动期间,每周五、周六、周日,入黔旅游的外省籍一型私家客车,使用ETC电子支付方式在贵州境内高速公路任一收费站出站,可享受贵州境内高速公路通行费5折优惠;省内150家星级饭店、104家等级民宿实行挂牌价5折优惠;“一码游贵州”平台联合贵州省10家旅游商品企业,推出首批10款具有贵州特色的旅游商品5折优惠。

游客可登录“一码游贵州”平台查询参与活动的A级景区、星级饭店、等级民宿和旅游商品的具体名单并进行预订。

鄂公安网安备 4201602000211号

鄂公安网安备 4201602000211号