极目新闻评论员 屈旌

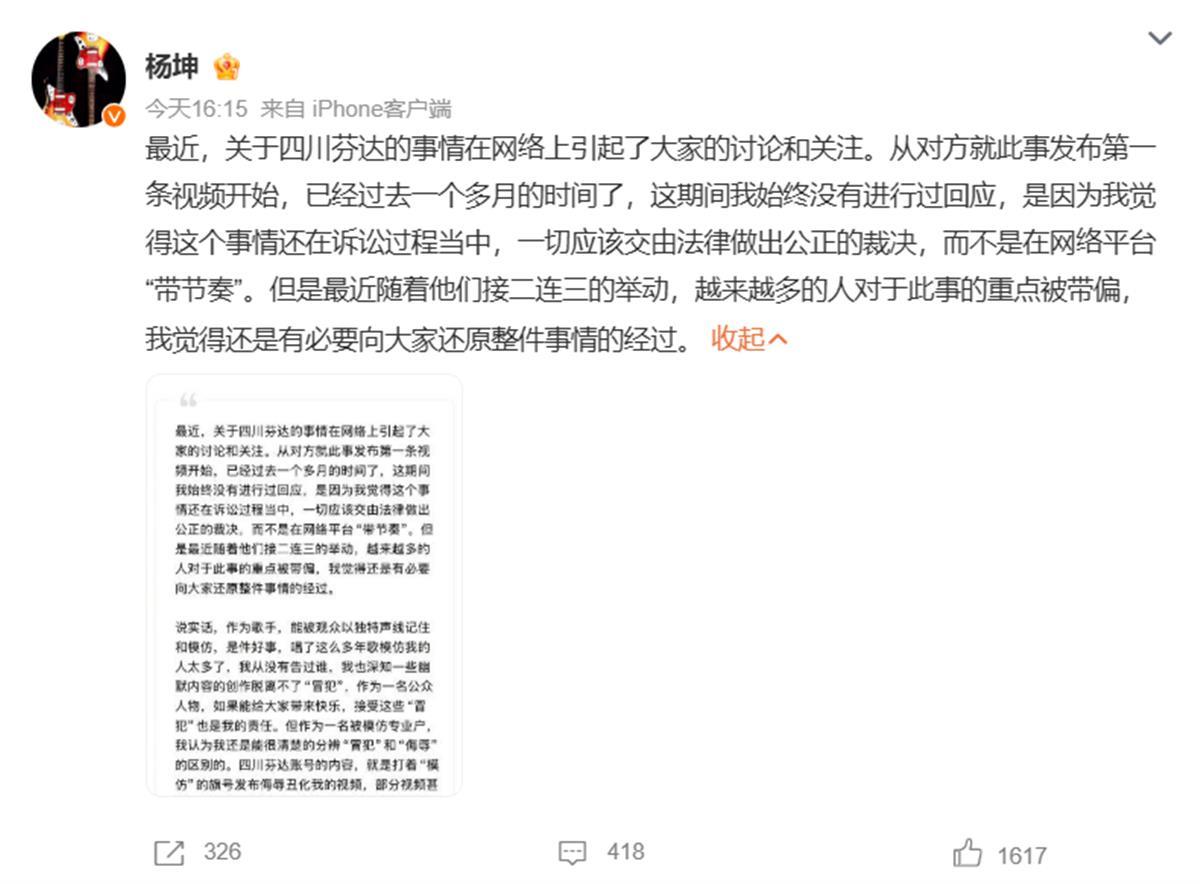

4月24日下午,杨坤在微博平台上回应与搞笑博主“四川芬达”的纠纷。

杨坤表示,事件过去一个多月的时间里,他没有进行过回应,是因为觉得事情仍在诉讼过程中,一切应该交由法律做出公正的裁决。但“四川芬达”接二连三的举动导致此事重点被带偏,所以他出来发声,还原事件经过。

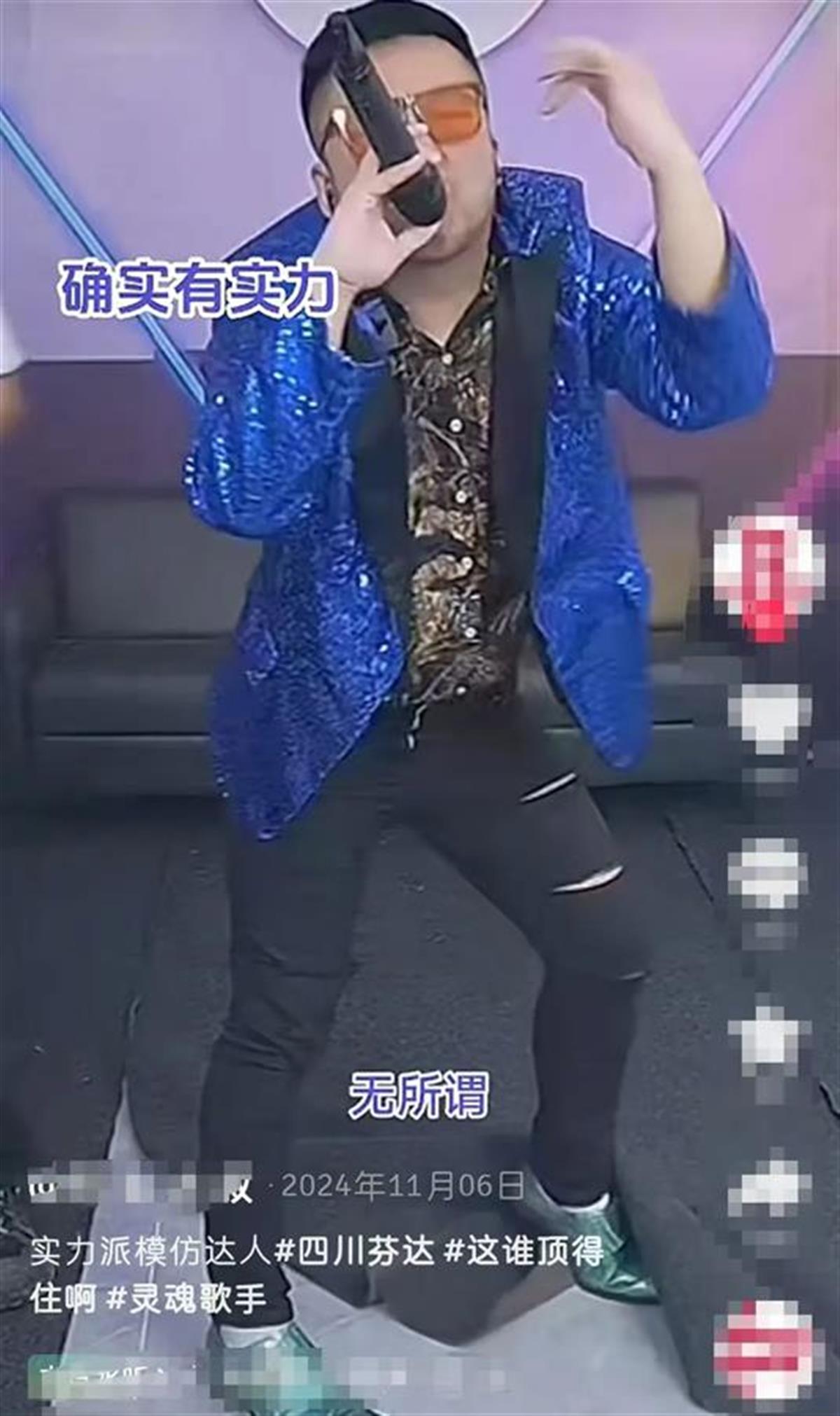

此次争议来源于网红“四川芬达”对歌手杨坤的模仿视频,他们模仿杨坤的造型穿搭摆拍视频段子,直播时还在背景板上P了类似综艺《中国好声音》LOGO的图形,复刻了杨坤“32场演唱会”的梗和《好声音》导师造型等,不少网友认为其言行已经比较过分,超出了一般程度的评价、讨论杨坤的范畴。

3月10日,“四川芬达”发视频称遭到杨坤起诉,对方要求赔偿精神损失及公开道歉。4月11日,“四川芬达”再次发视频向大众以及杨坤道歉,表示过去一段时间中自己的直播和短视频可能冒犯到杨坤,对于因此给杨坤带来的困扰并非本意。

“明星模仿秀”这一演艺方式存在已久,也有大量的观众基础,严格来说,模仿明星本身并不违法,甚至可以是幽默创作的一部分,但当模仿演变为丑化、低俗擦边,甚至借此牟利时,便可能侵犯被模仿者的肖像权、名誉权等多项权利。

无论是从多数网友的评价,还是杨坤声明所述,都可以看出,“四川芬达”的模仿行为早已超出合理范畴,部分视频充斥着侮辱性、低俗的内容,疑似以损害他人形象进行恶意营销,已明显涉嫌侵权。杨坤最初尝试通过平台投诉解决,但对方不但没有收敛,反而变本加厉,甚至利用争议的热度直播敛财,在这样的情况下,杨坤选择走法律途径维权,既合理又合法,完全是正当之举。法律平等地赋予每个人维护自身合法权益的权利,明星当然也不例外。

“四川芬达”在被杨坤起诉之后,立刻发视频公布,并表示自己是农民出身,没文化,搞不明白怎么侵权了,言下之意就是,杨坤告得没道理。之后更是一边道歉,一边拿这事正炒反炒,“黑红也是红”的心态暴露无遗,明摆着就是想利用争议获得更多关注,收割更多流量。

这种官司到了门前还要嚷嚷两句的做派,将侵权责任变成营销素材,让法律纠纷彻底“娱乐化”,堂而皇之损害他人权益,流露出对法律法规的公然蔑视。在流量至上的畸形逻辑中,部分网红将道德与法律踩在脚下,以“搞笑”“无心之过”为遮羞布,行博眼球割韭菜之实。这种行为若得不到规制,势必将污染网络生态,助长不正之风。一直以来,线上线下各种针对明星、名人肖像权、名誉权的侵权行为屡见不鲜,每当明星主动维权,总会成为热门话题,引发各种争议。总有些人认为,明星名利双收,不应与“路人甲”计较,这种“谁弱谁有理”的逻辑,根本说不通。肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等人格权利,是每个人与生俱来的基本权利,受到法律的平等保护,与身份、地位、财富无关。而且,明星作为公众人物,他们的形象和声誉往往与商业利益紧密相连,侵权行为可能会给他们带来更严重的经济损失和精神伤害。要求明星无限度地容忍侵权,既不合理,也不公平,纯属胡搅蛮缠。

值得欣慰的是,随着内容创作变现逐渐成为风潮,公众的权利意识也越来越强。越来越多的人开始重视肖像权、名誉权等个人权利的维护,并逐渐形成共识:明星也是人,依法维权没毛病。近年来,从随意滥用明星肖像、肆意散播八卦谣言,到AI换脸侵权,更多明星站出来维护个人权利,而不是为了避免扩大影响而息事宁人,这其实是社会法治观念进步的表现。

明星依法维权不仅是对自身权益的捍卫,也有助于厘清二次创作的边界,让大家更清楚,什么是出于爱好和善意所进行的模仿、衍生创作,什么是恶意侵权、低俗炒作,只有规则明确、界限清晰,才能让真正有质量、有价值的创意蓬勃生长。

明星坚持依法维权,不是玩不起,更不是“小肚鸡肠”,一个健康的网络环境中,依法维权者不应该被指责质疑,更应得到支持和鼓励。唯有如此,才能让侵权者付出代价,让创作者更有尊严,也让公众明白,创作不可践踏规则,流量必须取之有道。

鄂公安网安备 4201602000211号

鄂公安网安备 4201602000211号