极目新闻记者 赵贝

通讯员 沈法宣

2024年3月15日是第42个“国际消费者权益日”。随着经济的发展和人们生活水平的提高,消费平台和形式日益丰富,消费内容五花八门,消费金额水涨船高,消费陷阱也越来越隐蔽。

如何更好维护合法权益,成为每个消费者十分关心的问题。连日来,湖北省各地各级法院发布多起消费者权益保护典型案例,包括“三无”保健品、预付卡充值消费、房屋面积“缩水”、二手车买卖等。

百余套房屋交房后“缩水”,业主获赔偿

购买商品房后,发现房屋实际面积与合同面积相比“缩水”了,应该怎样维权呢?近日,湖北省宜昌市长阳县人民法院受理了一起相关案例,百余名业主共获得开发商赔偿69万余元。

原告王某、李某等144人购买了某楼盘的房屋,在新房房产证办下来后,发现实际购房面积比其购买房屋时签订的合同少了3平方米以内不等的面积。百余套房主意识到自己购买的房屋面积“缩水”了,于是找开发商协商,因协商未达成一致,故集体诉讼至法院,要求房地产公司退还购房款、契税、房屋维修基金等各项费用共计70余万元。

法院经调查发现,原被告签订的《商品房买卖合同》中已有明确约定:“合同约定面积与产权登记面积误差比在3%以内的,据实结算房价款。”本案中的百余户原告所购房屋的合同面积与实际面积误差比均未超3%,按照合同约定,开发商应当退还“缩水”面积对应的购房款。

经法院调解,双方达成一致意见,房地产公司承诺在约定的期限内分别返还原告王某、李某等百余人购房款、契税、房屋维修基金等共计69万余元。

充值后店家跑路,法院追回7000余元

家长给孩子报了早教课,充值7000余元后,店家却莫名“消失”。随州市曾都区人民法院日前审理该案,店家退还消费者报名费。

原告胡某在某咨询管理公司为孩子报名了早教培训课程,并交纳培训费用7000余元。2023年12月,该公司在未提前通知消费者的情况下关停培训班,导致胡某的孩子无法上课。此时,胡某发现该公司已联系不上,遂将其诉至法院。

承办法官调查发现,该案事实清楚、证据充分,于是到工商机构查询被告公司登记信息,获取被告公司经营者联系方式。法官联系上被告公司经营者张某,其向法官表示因经营不善,培训机构已经无法再继续营业,欲注销该公司。

承办法官告知张某,依法成立的合同受法律保护,培训机构停止经营,构成违约,家长有权要求解除合同并要求其承担损失。张某作为某咨询公司的唯一股东,若不能证明公司财产独立于股东财产,需要对咨询公司债务承担连带责任。

经过承办法官释法说理,被告张某最终将培训费用7000余元全部退还给原告胡某,胡某撤诉。

网购到“三无”保健品,消费者获退赔5万元

花费2.2万元网购名为“勃龙伟哥”的“三无”保健品,事后找卖家赔偿,遭拒绝后,消费者诉至法院。湖北省利川市人民法院近日审理了该案,消费者获得退赔款共5万元。

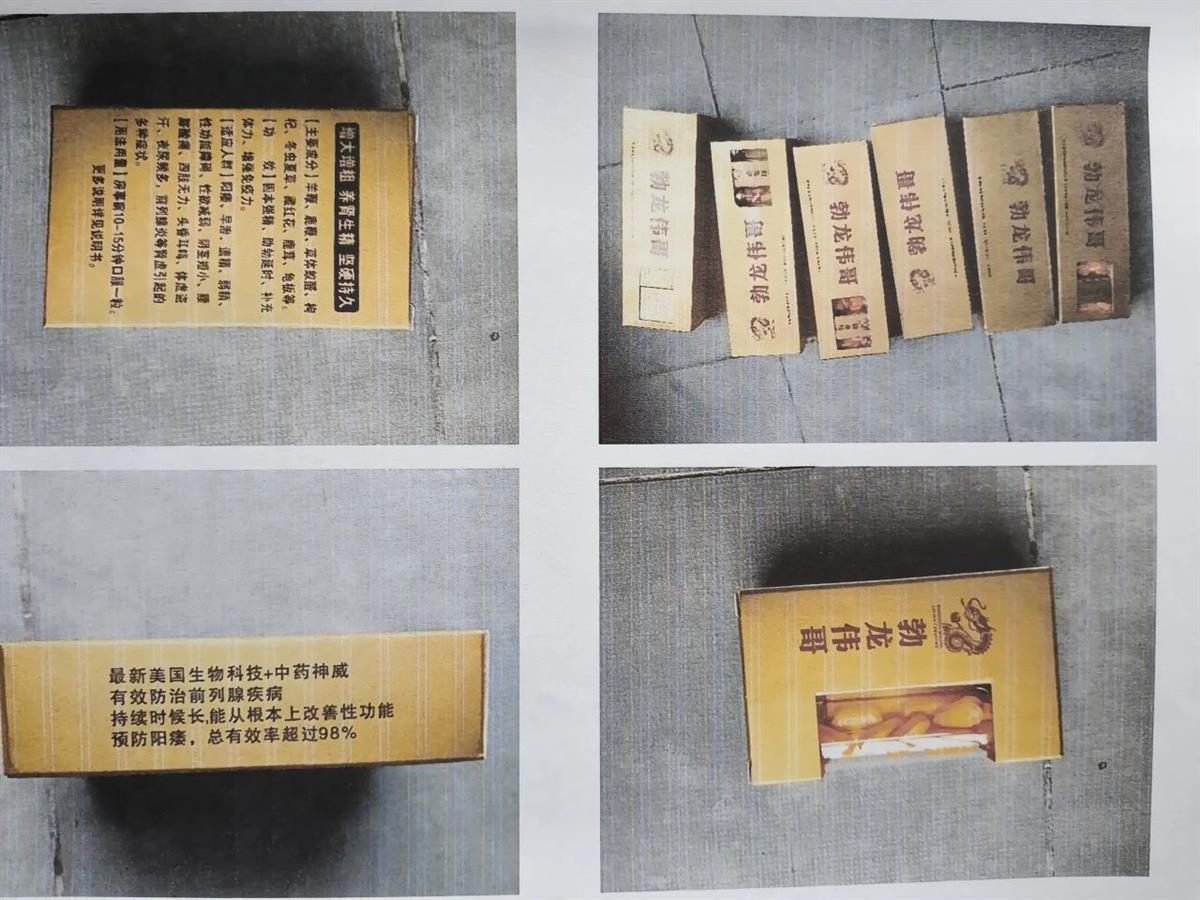

案涉三无产品(法院供图)

案涉三无产品(法院供图)

案情显示,张某通过微信多次向刘某购买名称为“勃龙伟哥”的保健食品,共计2.2万元。收到产品后,张某发现该产品没有生产厂家、生产日期、质量合格证,属于“三无产品”,同时夸大保健品功能的宣传。

于是,张某委托重庆市食品药品检验检测研究院,对其中一盒产品进行检测。结果显示,该产品不符合食品安全标准,协商退赔事宜无果后,张某将刘某诉至法院。

利川市人民法院受理后,几经辗转终于联系上被告,经法官主持调解,双方达成一致调解意见:刘某退赔张某共计5万元。

隐瞒二手车重大事故,销售者应承担三倍赔偿

卖家隐瞒二手车重大事故,但买家也已经开了两年,销售者应如何赔偿?3月15日,黄石市中级人民法院发布该起案例,判令销售者退一赔三,但可以扣减部分折旧费用。

案情显示,程某在某二手车销售公司了解到案涉车辆售卖信息,遂与卖方曹某(系某二手车销售公司的股东)签订《汽车转让合同》,并按曹某的要求向张某(系某二手车销售公司的股东)提供的名称为“某车行”的二维码扫码,支付了购车款。

不料,程某申请免检合格标志时得知,案涉车辆曾于2021年8月发生过交通事故,进行过较大维修,系重大事故车。程某因退车及索赔事宜与某二手车销售公司、卖方曹某协商未果,遂诉至法院。

法院对程某主张撤销《汽车转让合同》、退还购车款、三倍赔偿(原价9.9万元)29.7万元的诉请予以支持。同时,考虑到程某购买车辆后一直使用已近两年,客观造成案涉车辆价值减损,参照相关估值酌定案涉车辆现值为6.63万元。

最终,法院判令某二手车销售公司应向程某退还购车款6.63万元,三倍赔偿金额按现价计算,同时判令程某应向某二手车销售公司返还案涉车辆。

鄂公安网安备 4201602000211号

鄂公安网安备 4201602000211号