极目新闻记者 郭会桥 张渊

为深入贯彻落实党的二十大精神,促进青年特别是高校毕业生就业工作的顺利开展,湖北第二师范学院团委积极响应团中央“大学生社区实践计划工作指引”,与属地市、区团组织密切联动,以青年志愿服务“社区计划”为载体,探索深化青年志愿服务社区行动,打造“校地共建”实践育人特色品牌,引导广大青年学生投入社会实践,深入基层,倾听民心,奉献青春力量。

社区有我,青春报到。校地共建,双向奔赴。学校积极推进大学生社区实践计划,同时鼓励各学院根据社会热点难点和学科专业特色等设计自主服务内容,打造了凸显二师特色的社区实践服务志愿品牌。

马克思主义学院志愿服务队马克思主义学院社区实践计划共有学生141人,实践团队11支,奔赴湖北省恩施州、武汉市、新疆维吾尔自治区博乐市等多个地区开展活动。学院团队及个人深入基层社区,开展党史宣传教育、四点半课堂支教、社区党建调研等切合思想政治教育专业特色的实践活动。

马克思主义学院志愿服务队马克思主义学院社区实践计划共有学生141人,实践团队11支,奔赴湖北省恩施州、武汉市、新疆维吾尔自治区博乐市等多个地区开展活动。学院团队及个人深入基层社区,开展党史宣传教育、四点半课堂支教、社区党建调研等切合思想政治教育专业特色的实践活动。

“红船行”志愿服务队其中,学院打造了数支特色志愿服务队:青马志愿服务队,以社会主义新农村建设为研究大主题,前往索河、永安两个街道下的6个社区,以乡村振兴五大振兴内容为实践出发点,通过发现农村产业、文化、生态、组织发展面临困境分析总结基层治理新需求展开调研活动;热土地实践队,以湖北省委宣传部组织的“理论热点面对面”为基本载体,在湖北省赤壁市委组织部与市委宣传部的领导干部组织陪同下,在赤壁市及辖区内的乡镇级基层政府开展以“基层党建引领乡村振兴”为主线的基层实地调研等。

“红船行”志愿服务队其中,学院打造了数支特色志愿服务队:青马志愿服务队,以社会主义新农村建设为研究大主题,前往索河、永安两个街道下的6个社区,以乡村振兴五大振兴内容为实践出发点,通过发现农村产业、文化、生态、组织发展面临困境分析总结基层治理新需求展开调研活动;热土地实践队,以湖北省委宣传部组织的“理论热点面对面”为基本载体,在湖北省赤壁市委组织部与市委宣传部的领导干部组织陪同下,在赤壁市及辖区内的乡镇级基层政府开展以“基层党建引领乡村振兴”为主线的基层实地调研等。

青马志愿服务队

青马志愿服务队 教育科学学院志愿服务队开展光谷上城幼儿园教学活动是为了让教育科学学院同学能够走出校园参与志愿服务,给予同学们服务社会,实现个人价值的机会,弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿者精神。

教育科学学院志愿服务队开展光谷上城幼儿园教学活动是为了让教育科学学院同学能够走出校园参与志愿服务,给予同学们服务社会,实现个人价值的机会,弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿者精神。

2019年建立了学院的志愿服务基地为了帮助光谷上城幼儿园的老师和小朋友们,给幼儿园提供一定的志愿教学服务,协助幼儿园的教学管理,特与校外组织建立志愿服务对接工作,并在2019年建立了学院的志愿服务基地。

2019年建立了学院的志愿服务基地为了帮助光谷上城幼儿园的老师和小朋友们,给幼儿园提供一定的志愿教学服务,协助幼儿园的教学管理,特与校外组织建立志愿服务对接工作,并在2019年建立了学院的志愿服务基地。

体育学院志愿服务队体育学院立足体育专业,创建“体育+”志愿服务新模式。作为体育专业学生,立足专业探索“体育+”志愿服务模式,坚持体育赋能,探索“体育+”实践育人新路径。

体育学院志愿服务队体育学院立足体育专业,创建“体育+”志愿服务新模式。作为体育专业学生,立足专业探索“体育+”志愿服务模式,坚持体育赋能,探索“体育+”实践育人新路径。

创建“体育+”志愿服务新模式通过服务社区,坚持体育赋能,充分发挥实践育人功能,积极探索“体育+”实践育人新路径,拓宽体育专业学生成人成才路径。助力社区努力创建活力健康型社区。

创建“体育+”志愿服务新模式通过服务社区,坚持体育赋能,充分发挥实践育人功能,积极探索“体育+”实践育人新路径,拓宽体育专业学生成人成才路径。助力社区努力创建活力健康型社区。

文学院志愿服务队文学院积极统筹校内外共青团组织力量,探索校地贯通衔接的青年学生培养模式,推出了由文学院志愿服务队主办的具有专业特色、实践特色、社会广度的“文心”实践项目。学院以团支部为基本单元,采取组织结对、团员报到、骨干挂职等方式,充分利用专业优势和人才资源优势,有计划地组织学生团支部在基层团组织开展“推广普通话,文明你我他”普通话宣传活动、“感受荆楚文化魅力”社会调研活动、“暖童心护成长”社区兴趣课堂活动等实践活动。

文学院志愿服务队文学院积极统筹校内外共青团组织力量,探索校地贯通衔接的青年学生培养模式,推出了由文学院志愿服务队主办的具有专业特色、实践特色、社会广度的“文心”实践项目。学院以团支部为基本单元,采取组织结对、团员报到、骨干挂职等方式,充分利用专业优势和人才资源优势,有计划地组织学生团支部在基层团组织开展“推广普通话,文明你我他”普通话宣传活动、“感受荆楚文化魅力”社会调研活动、“暖童心护成长”社区兴趣课堂活动等实践活动。

向社区报到学院志愿服务队逐步落实由学生团支部向城乡街道、社区、“青年之家”报到,15个团支部700余名学生前往武汉市江汉区北湖正街社区、武汉市罗家庄社区等4个地方基层团组织开展实践活动。

向社区报到学院志愿服务队逐步落实由学生团支部向城乡街道、社区、“青年之家”报到,15个团支部700余名学生前往武汉市江汉区北湖正街社区、武汉市罗家庄社区等4个地方基层团组织开展实践活动。

数学与统计学院志愿服务数学与统计学院结合学院特色,发挥专业特长,成立了“麦田·乐恩家园”项目组。本年,项目组与武汉市湖口社区达成点对点合作,每周招募学校师范专业志愿者,采取“一对一、一对多”等教学形式,为社区学生带去优质课程以及特色课程。学院旨在通过开展“麦田·乐恩家园”公益教育项目,服务周边社区的家长及学生。

数学与统计学院志愿服务数学与统计学院结合学院特色,发挥专业特长,成立了“麦田·乐恩家园”项目组。本年,项目组与武汉市湖口社区达成点对点合作,每周招募学校师范专业志愿者,采取“一对一、一对多”等教学形式,为社区学生带去优质课程以及特色课程。学院旨在通过开展“麦田·乐恩家园”公益教育项目,服务周边社区的家长及学生。

为社区学生带去优质课程截至目前,“麦田·乐恩家园”共开展活动2期,开设课程12余次,固定学生40人,志愿者26人,累计服务湖口社区一至三年级学生210人次,四至六年级学生90人次,累计服务时长达24h,社区实践活动受到了学院、社区、孩子以及家长的一致好评。

为社区学生带去优质课程截至目前,“麦田·乐恩家园”共开展活动2期,开设课程12余次,固定学生40人,志愿者26人,累计服务湖口社区一至三年级学生210人次,四至六年级学生90人次,累计服务时长达24h,社区实践活动受到了学院、社区、孩子以及家长的一致好评。

物理与机电工程学院公益科创夏令营物理与机电工程学院高度重视大学生社区实践计划,与东湖高新区九峰街道仁尚里社区长期结对,多次前往武汉仁尚里社区进行社会实践活动。实践活动期间学院团队积极响应国家“双减”政策,根据学院特色,结合天文、物理等科学领域,秉持快乐教学的理念,设置了多样化课程,注重学生在动手实践中增进对知识的理解,建立学科认知和探索兴趣。

物理与机电工程学院公益科创夏令营物理与机电工程学院高度重视大学生社区实践计划,与东湖高新区九峰街道仁尚里社区长期结对,多次前往武汉仁尚里社区进行社会实践活动。实践活动期间学院团队积极响应国家“双减”政策,根据学院特色,结合天文、物理等科学领域,秉持快乐教学的理念,设置了多样化课程,注重学生在动手实践中增进对知识的理解,建立学科认知和探索兴趣。

线下支教活动其中,快乐童心志愿服务队多次赴湖北罗田、湖北武汉,四川姚家店、四川江安、四川长宁等地多次开展支教活动。2022年7月赴武汉东湖高新区九峰街道仁尚里社区、德欣里社区开展线下支教活动。共收回有效数据3000余份、实地走访调研40余处,完成调研报告3篇,并与四川长宁县团委合作,获得当地团委支持,受到社会和当地群众的广泛认可,活动成果显著。

线下支教活动其中,快乐童心志愿服务队多次赴湖北罗田、湖北武汉,四川姚家店、四川江安、四川长宁等地多次开展支教活动。2022年7月赴武汉东湖高新区九峰街道仁尚里社区、德欣里社区开展线下支教活动。共收回有效数据3000余份、实地走访调研40余处,完成调研报告3篇,并与四川长宁县团委合作,获得当地团委支持,受到社会和当地群众的广泛认可,活动成果显著。

化学与生命科学学院志愿服务化学与生命科学学院以院团支部、重点志愿服务队为主导,结合专业特色,同光谷社区、关山社区和尚义社区共3个社区积极对接,开展社区实践活动,开展“思想政治引领宣传活动”“各类志愿服务活动”“科普宣教活动”等3类社区实践活动。

化学与生命科学学院志愿服务化学与生命科学学院以院团支部、重点志愿服务队为主导,结合专业特色,同光谷社区、关山社区和尚义社区共3个社区积极对接,开展社区实践活动,开展“思想政治引领宣传活动”“各类志愿服务活动”“科普宣教活动”等3类社区实践活动。

体悟社区生活其中涵盖医疗、垃圾分类、帮困助残、雷锋精神宣讲等多方面实践内容,帮助国家精神传承、社区环境美化、居民安居乐业,同时号召青年学生走出校园、走入社会,体悟社区生活、提高自身修养、锤炼坚毅品格。

体悟社区生活其中涵盖医疗、垃圾分类、帮困助残、雷锋精神宣讲等多方面实践内容,帮助国家精神传承、社区环境美化、居民安居乐业,同时号召青年学生走出校园、走入社会,体悟社区生活、提高自身修养、锤炼坚毅品格。

建筑与材料工程学院志愿服务建筑与材料工程学院着力构建大学生社区实践计划体系,联合黄龙山社区、关南社区组建“筑梦新家园”志愿服务队,打造“筑梦小才子”服务品牌,带动外来务工人员参与社区活动,丰富精神世界,促进外来人口在社区的共生共融。

建筑与材料工程学院志愿服务建筑与材料工程学院着力构建大学生社区实践计划体系,联合黄龙山社区、关南社区组建“筑梦新家园”志愿服务队,打造“筑梦小才子”服务品牌,带动外来务工人员参与社区活动,丰富精神世界,促进外来人口在社区的共生共融。

“以光谷为第二家乡”开展“益企筑梦”共同缔造志愿服务活动,以组织化、专业化和规范化的赋能方式培育社会组织,充分发挥社会组织在社区治理中的积极作用,为外来务工人员提供关爱和帮助;搭建企业员工参与城镇化建设的行动平台,为光谷的企业外来务工人员提供参与城市建设的有效路径,为城镇化建设的服务提供坚实的人力保障,吸引和激励外来务工人员拼搏奋进、创造业绩,以光谷为第二家乡,作出新的贡献。

“以光谷为第二家乡”开展“益企筑梦”共同缔造志愿服务活动,以组织化、专业化和规范化的赋能方式培育社会组织,充分发挥社会组织在社区治理中的积极作用,为外来务工人员提供关爱和帮助;搭建企业员工参与城镇化建设的行动平台,为光谷的企业外来务工人员提供参与城市建设的有效路径,为城镇化建设的服务提供坚实的人力保障,吸引和激励外来务工人员拼搏奋进、创造业绩,以光谷为第二家乡,作出新的贡献。

“微尘出行”志愿服务队计算机学院响应团中央号召,着力打造“微尘出行”品牌志愿服务项目,并积极参与湖北省科技厅“百校联百县”项目及湖北省“七彩假期”专项计划。项目以“线下支教+线上托管”的双育人模式,其中线下支教,项目团队主要围绕“支教+党史学习教育”“支教+特色课程”“支教+乡村振兴”三个方面,聚焦农村留守儿童暑期学业问题,前往黄冈市浠水县竹瓦镇朱店村、黄冈市浠水县团陂镇等5个社区开展服务实践活动。线上托管,“云上慧支教”平台已成立 “大手牵小手”线上志愿帮扶团,截至目前共有成员158人,帮扶对象包括浠水县暑期社会实践基地的100余名学生,累计帮扶时长达1200余小时。

“微尘出行”志愿服务队计算机学院响应团中央号召,着力打造“微尘出行”品牌志愿服务项目,并积极参与湖北省科技厅“百校联百县”项目及湖北省“七彩假期”专项计划。项目以“线下支教+线上托管”的双育人模式,其中线下支教,项目团队主要围绕“支教+党史学习教育”“支教+特色课程”“支教+乡村振兴”三个方面,聚焦农村留守儿童暑期学业问题,前往黄冈市浠水县竹瓦镇朱店村、黄冈市浠水县团陂镇等5个社区开展服务实践活动。线上托管,“云上慧支教”平台已成立 “大手牵小手”线上志愿帮扶团,截至目前共有成员158人,帮扶对象包括浠水县暑期社会实践基地的100余名学生,累计帮扶时长达1200余小时。

计算机学院志愿服务2021年,项目团队申报湖北省科技厅“百校联百县”项目并顺利通过验收,获评“请党放心,强国有我”2021年全国大学生“千校千项”奖项“优秀团队”称号,荣获2021年湖北省暑期“三下乡”社 会实践“优秀团队”奖项、湖北省省级优秀志愿服务队称号。

计算机学院志愿服务2021年,项目团队申报湖北省科技厅“百校联百县”项目并顺利通过验收,获评“请党放心,强国有我”2021年全国大学生“千校千项”奖项“优秀团队”称号,荣获2021年湖北省暑期“三下乡”社 会实践“优秀团队”奖项、湖北省省级优秀志愿服务队称号。

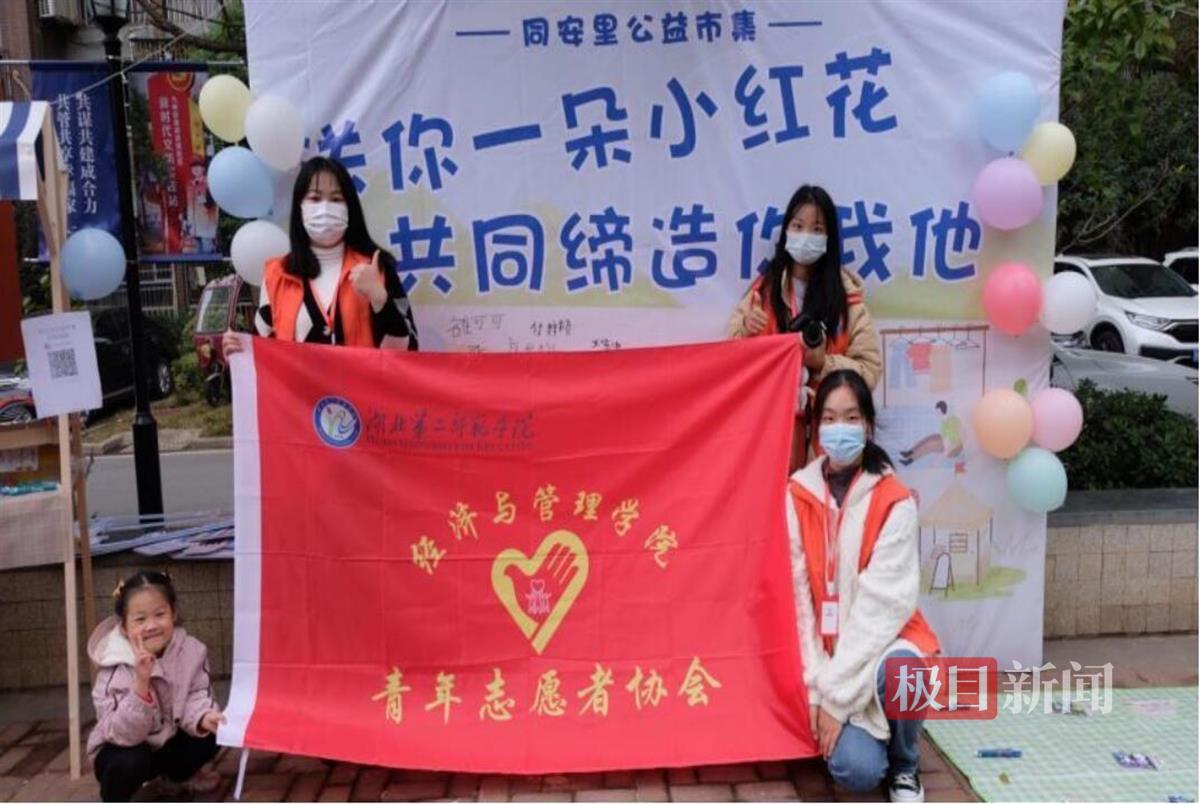

经济与管理学院青年志愿者协会经济与管理学院以院团支部为主导,以社区为依托,通过分团委青年志愿者协会与社区结对合作、重点志愿服务队与社区建立社会实践基地的方式为社区提供服务,提高居民的生活质量。2016年学院志愿服务队与关南社区建立实践基地, 2022年至今与九峰街道同安里社区、洪山区新世界社区、塔子湖街道海悦社区和金桥汇社区结对开展关爱老人、公益市集、雷锋日宣讲、园区清扫、支教等特色志愿活动。

经济与管理学院青年志愿者协会经济与管理学院以院团支部为主导,以社区为依托,通过分团委青年志愿者协会与社区结对合作、重点志愿服务队与社区建立社会实践基地的方式为社区提供服务,提高居民的生活质量。2016年学院志愿服务队与关南社区建立实践基地, 2022年至今与九峰街道同安里社区、洪山区新世界社区、塔子湖街道海悦社区和金桥汇社区结对开展关爱老人、公益市集、雷锋日宣讲、园区清扫、支教等特色志愿活动。

公益市集针对社区居民的不同需求学院制定了不同的活动方案及志愿者培训计划,2022年11月至2023年6月,共38名志愿者参与服务,志愿时长共计112小时;在公益市集活动中,共完成百余次闲置交换,共筹慈善基金近600元,累计捐赠90余人次。

公益市集针对社区居民的不同需求学院制定了不同的活动方案及志愿者培训计划,2022年11月至2023年6月,共38名志愿者参与服务,志愿时长共计112小时;在公益市集活动中,共完成百余次闲置交换,共筹慈善基金近600元,累计捐赠90余人次。

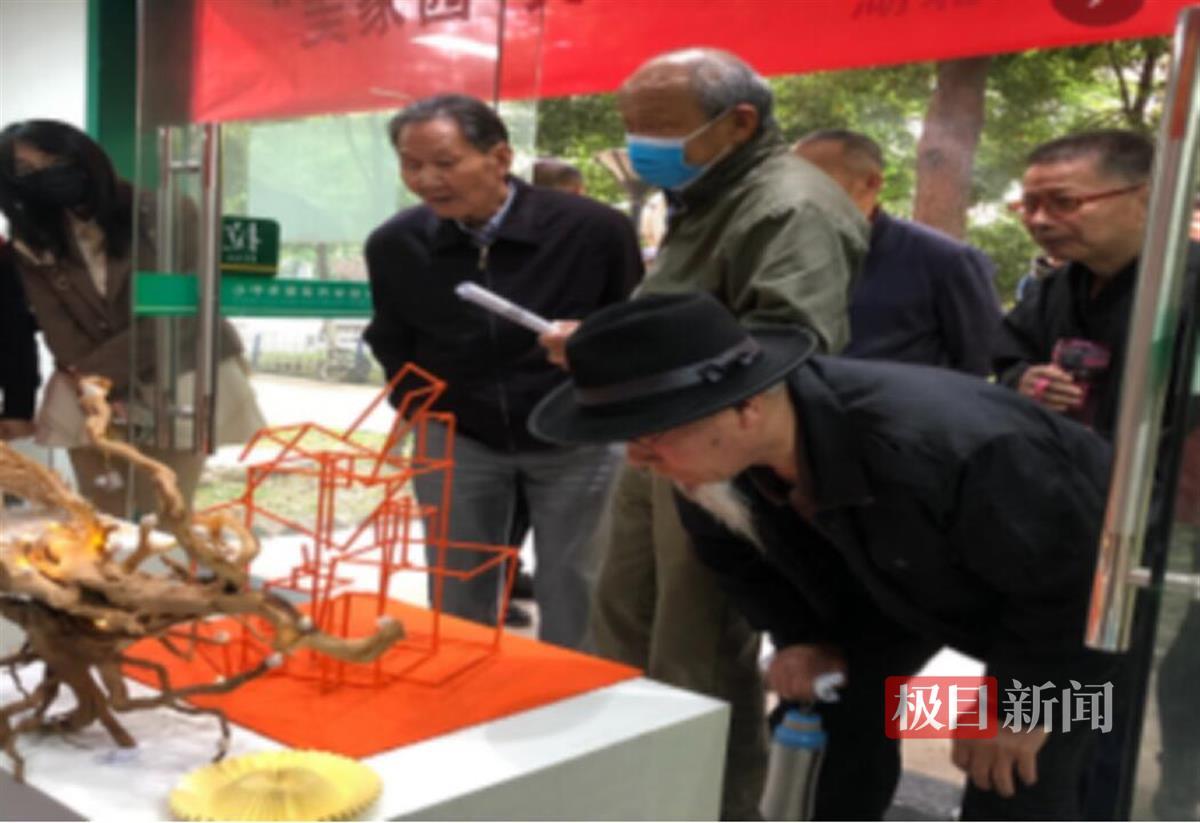

艺术学院打造“美育”品牌志愿服务艺术学院团委高度重视社区志愿服务活动工作,结合学院自身优势,充分挖掘美育资源、整合美育力量,坚持以美育人、以文化人,探索以“四个着力”推进学校美育工作。学院以打造“美育”品牌为目的,依托“艺心向党志愿服务队”开展日常社区实践与暑期三下乡社区实践工作,实现了“志愿服务进社区”“美育体验进社区”“艺心助学进社区”三进社区志愿服务工作,大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。

艺术学院打造“美育”品牌志愿服务艺术学院团委高度重视社区志愿服务活动工作,结合学院自身优势,充分挖掘美育资源、整合美育力量,坚持以美育人、以文化人,探索以“四个着力”推进学校美育工作。学院以打造“美育”品牌为目的,依托“艺心向党志愿服务队”开展日常社区实践与暑期三下乡社区实践工作,实现了“志愿服务进社区”“美育体验进社区”“艺心助学进社区”三进社区志愿服务工作,大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。

美育进社区艺术学院现已完成武汉市东湖高新区关东街道长山社区、东湖高新区花山街道梅园社区2个社区对接。同时,漫笛合唱团、大学美育工作坊、劳动教育工作坊、戏剧大篷车团队与武汉市内60余家社区达成了开展教育教学、美育体验、文化传播、社会实践等服务工作合作,深入推进了我院“艺心向党志愿公益行”走进社区,走向群众,服务人民的初心。

美育进社区艺术学院现已完成武汉市东湖高新区关东街道长山社区、东湖高新区花山街道梅园社区2个社区对接。同时,漫笛合唱团、大学美育工作坊、劳动教育工作坊、戏剧大篷车团队与武汉市内60余家社区达成了开展教育教学、美育体验、文化传播、社会实践等服务工作合作,深入推进了我院“艺心向党志愿公益行”走进社区,走向群众,服务人民的初心。

无实践,不青春

无实践,不青春

各学院的青年志愿者们满怀热忱,积极投入大学生社区实践,诠释了属于青年一代的责任与担当,让青春在社会实践中绽放了绚丽之花。

鄂公安网安备 4201602000211号

鄂公安网安备 4201602000211号