在首届世界古典学大会的主论坛上,英国剑桥大学古典学系希腊语教授、英国国家学术院院士蒂姆·惠特马什(Tim Whitmarsh)作了题为《古希腊的古典主义形式》(Forms of Classicism in Ancient Greece)的演讲。他探讨的核心问题是,古希腊何以成为“古典的”。

众所周知,古希腊的文学、哲学、史学和艺术作品影响深远。惠特马什教授指出,古希腊的影响远不止于此,亚里士多德的科学、希波克拉底和盖伦的医学、欧几里得的数学也对现代世界有深刻的影响;甚至古希腊的星象学和炼金术,还在当前的大众文化里占有一席之地。

惠特马什教授提出一个有意思的问题:古希腊文献之所以如此重要,是因为自诞生之初就蕴含内在价值,还是因为西方社会后来赋予其额外的价值?他自己的回答是,经典是这双重因素共同作用的结果,缺少其中任何一种都不可能造就经典。惠特马什教授在演讲中提出的核心观点是,“古典主义”是古希腊自己的创造。

至于什么是“古希腊”,惠特马什教授提出与通常意见不同的看法。根据通常意见,“古希腊”指的是从公元前八世纪左右到公元前四世纪的希腊半岛及其周边地区的文化。但惠特马什教授提出,“古希腊”远远长于这四个世纪,从公元前四世纪往后的八个世纪都要算在里面,这涉及两段历史时期。

第一段是所谓的“希腊化”时期,始于公元前四世纪晚期马其顿的亚历山大大王的东征,终于公元前31年罗马的屋大维(后来成为罗马帝国的第一位皇帝奥古斯都)在阿克提乌姆海战(Battle of Actium)中战胜埃及最后一位希腊统治者克利奥帕特拉女王。在此期间,亚历山大英年早逝之后的马其顿帝国陷入分裂,疆域辽阔的帝国内上演着西方版的“三国演义”,纷争不断。惠特马什教授说,所谓的“希腊化”,指的是西亚和中亚许多民族在此期间的“希腊化”过程——他们接受希腊的文化和宗教且学会说希腊语。

第二段是“罗马时期”,紧接着希腊化时期,终于公元四世纪罗马帝国成为一个基督教帝国。在此期间,希腊完全处于罗马人的控制之下,罗马帝国则在文化上一分为二:西部讲拉丁语,人口更为稠密的东部则继续讲希腊语。

因此,惠特马什教授认为的“古希腊”,从公元前八世纪一直延续到公元四世纪,长达约一千两百年。在整个这一时期,希腊语的使用从未停止,希腊的文学、哲学和科学作品也不断被创造出来。从延续性上讲,希腊的“古代”甚至可以说从未结束。他举了一个有趣的例子:如果你访问古希腊文本的在线数据库《希腊语语料库》(Thesaurus Linguae Graecae),你会发现你能获取的最新资料属于十九世纪。当然,惠特马什教授也提到希腊语在时间中的变化,现代希腊语在词汇和语法上与古希腊语非常不同,这种变化在罗马时期就已初露端倪。

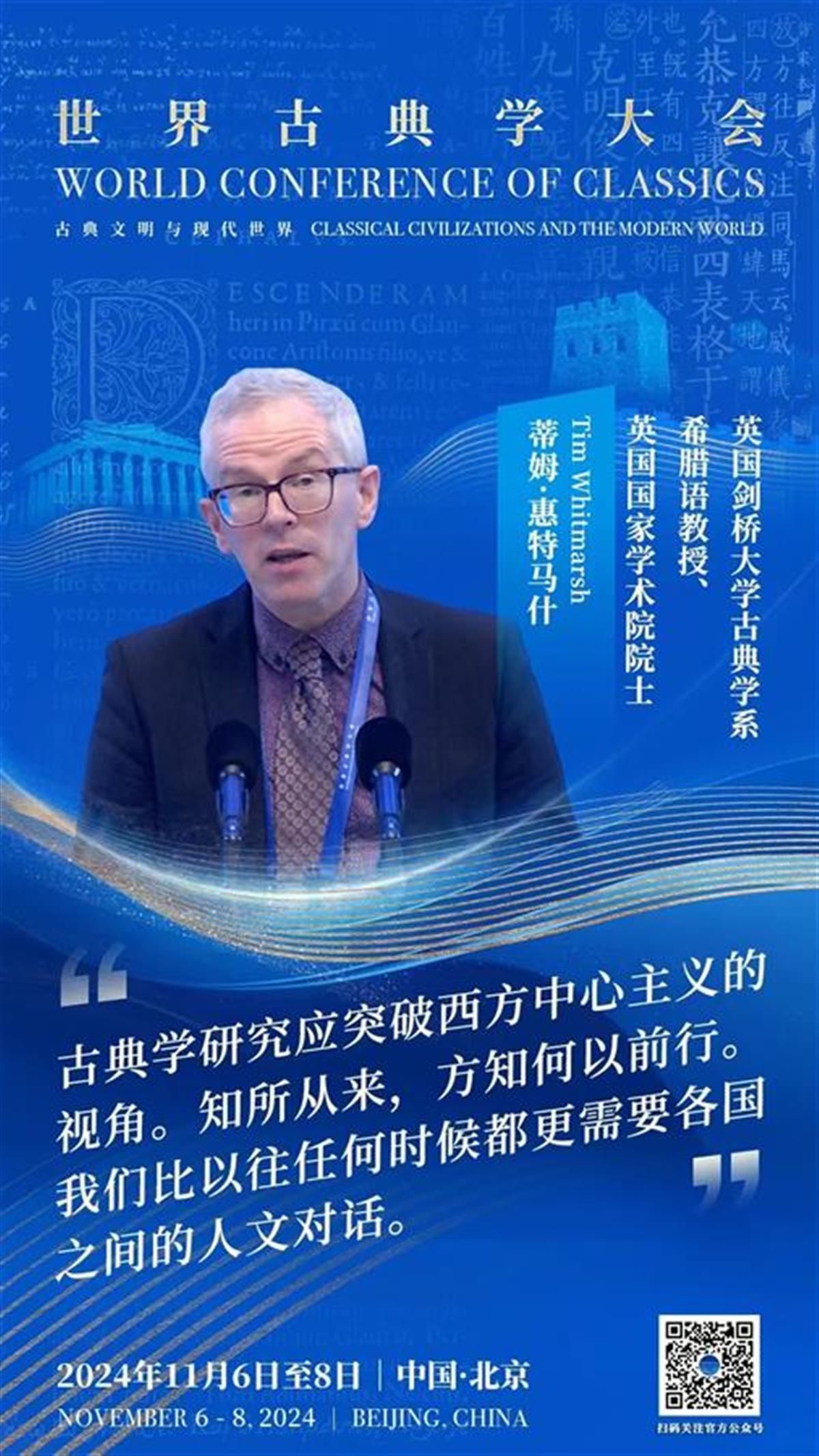

惠特马什在首届世界古典学大会开幕式上作主旨发言

惠特马什在首届世界古典学大会开幕式上作主旨发言

那么,漫长的“古希腊”如何成为古典主义的发源地和保存地?惠特马什教授谨慎地提出,希腊文化中几乎从一开始就有一种强大的文学“保守主义”。这种保守主义,可以理解为对古代文本的保存和持守。一个最重要的例子就是荷马的《伊利亚特》和《奥德赛》,这两部史诗从一开始就成为每个希腊人都应知道的“经典”——希腊人相信,知道荷马是希腊身份的核心标识。

问题在于,希腊人如何知道荷马?当时的大部分人并不识字,他们主要通过公共表演而非阅读接触到那些长诗。直到公元前五世纪,荷马以及其他早期文本才逐渐成书,成为有钱精英的研读对象。惠特马什教授认为,这一变迁背后的理由是,公元前五世纪雅典作为一个军事和文化强权而崛起。

惠特马什教授直接提到公元前五世纪初的两次波斯入侵,即通常所说的波希战争。众所周知,在这场战争中,以雅典和斯巴达为首的希腊各城邦,联合起来击退波斯大军的入侵。这场战争之后,雅典凭借战争中的出色表现和强大的海军,自诩为一个海军帝国的首领。雅典也由此得以向所谓的盟邦征收贡金,部分用于共同防御,部分则用于装点雅典城,其中最著名的当属帕特农神庙,献给处女神雅典娜(“帕特农”在古希腊语中即为处女之意)。

不过惠特马什教授没有提到荷马史诗成书史上一件比较重要的事,此事尚早于波希战争。传统看法认为,荷马的诗歌最早由公元前六世纪的雅典僭主佩西斯特剌托斯(Peisistratos)汇集编纂,佩西斯特剌托斯家族统治之时,可能还组织过游吟歌者的竞技表演,他们表演的内容就是荷马的史诗,且一位游吟歌者应当在前一位吟诵者中断处开始自己的吟诵。这也意味着,当时已有某个游吟歌者必须遵循的传统文本可资利用。

但不管怎样,包括荷马史诗在内的希腊经典文本,的确主要成书于波希战争之后雅典的“黄金时代”。如惠特马什教授所指出,当时的雅典不仅建起一座座辉煌的大理石建筑,还吸引来一众哲学家、诗人和其他知识精英,还主办戏剧节。希腊文学从此迈入崭新的“文本化”阶段。除了推动对荷马文本的研究,雅典还把在戏剧竞赛中获胜的文本细心保存下来。惠特马什教授称这一阶段标志着古希腊“古典主义”的真正开端,在此期间,受过教育的精英愈发沉迷于过往的文学。

惠特马什教授接着指出,在后来的希腊化时期和罗马时期,社会精英继续接受希腊教育,这种教育的基础便是对荷马和古典雅典戏剧诗人的解读,以及对古典雅典散文演说家的模仿。对古典雅典文化的这种痴迷,创造出一种“双语”(diglossia)现象,希腊语有了两种截然不同的语言形式:日常用语和精英用语。这有点类似中国的文言与白话并行,任何一个略懂文言的中国人,都可以在阅读古书时进入中国的古典世界。

因此,惠特马什教授最后得出结论,“古典希腊”其实是古典希腊人自己的创造,后来被罗马帝国的罗马化的精英赋予新的用途。希腊思想本身就蕴含巨大的价值,加之古代希腊从几乎最早阶段就开始培养那种古典主义的文化,两者共同造就经典。

中国古代经典的形成,与惠特马什教授梳理的希腊经典的形成,有异曲同工之处。中国古代思想包含的价值也同样巨大,且我们的古人也从一开始就整理、注疏那些重要的文本。中国与希腊,一东一西,同为重视古典的古老文明,双方也必将在互鉴中重新激发对古典智慧的热爱。

(作者:张培均 中国社会科学院外国文学研究所助理研究员)