一

美国在19、20世纪转折之际,一直在参与帝国主义的领土扩张。一方面,它在夏威夷、菲律宾等太平洋岛屿施行直接的领土占领,而另一方面,在亚洲大陆的中国,则是以拓展市场为目标。因而,它率先提出了“门户开放”、“机会均等”的原则,排除了欧洲列强与日本企图单独占领中国的计划。但是,对于美国帝国主义在海外的扩张战略,美国国内的反对力量也日益高涨。1898年,美国成立了“反帝国主义联盟”(Anti-imperialistleague),抵制美西吞并菲律宾。即便如此,翌年还是爆发了美菲战争(1899-1902)。此举虽然迫使美国承认菲律宾独立,但它还是以菲律宾人没有自我统治的能力为由延续了占领政策。

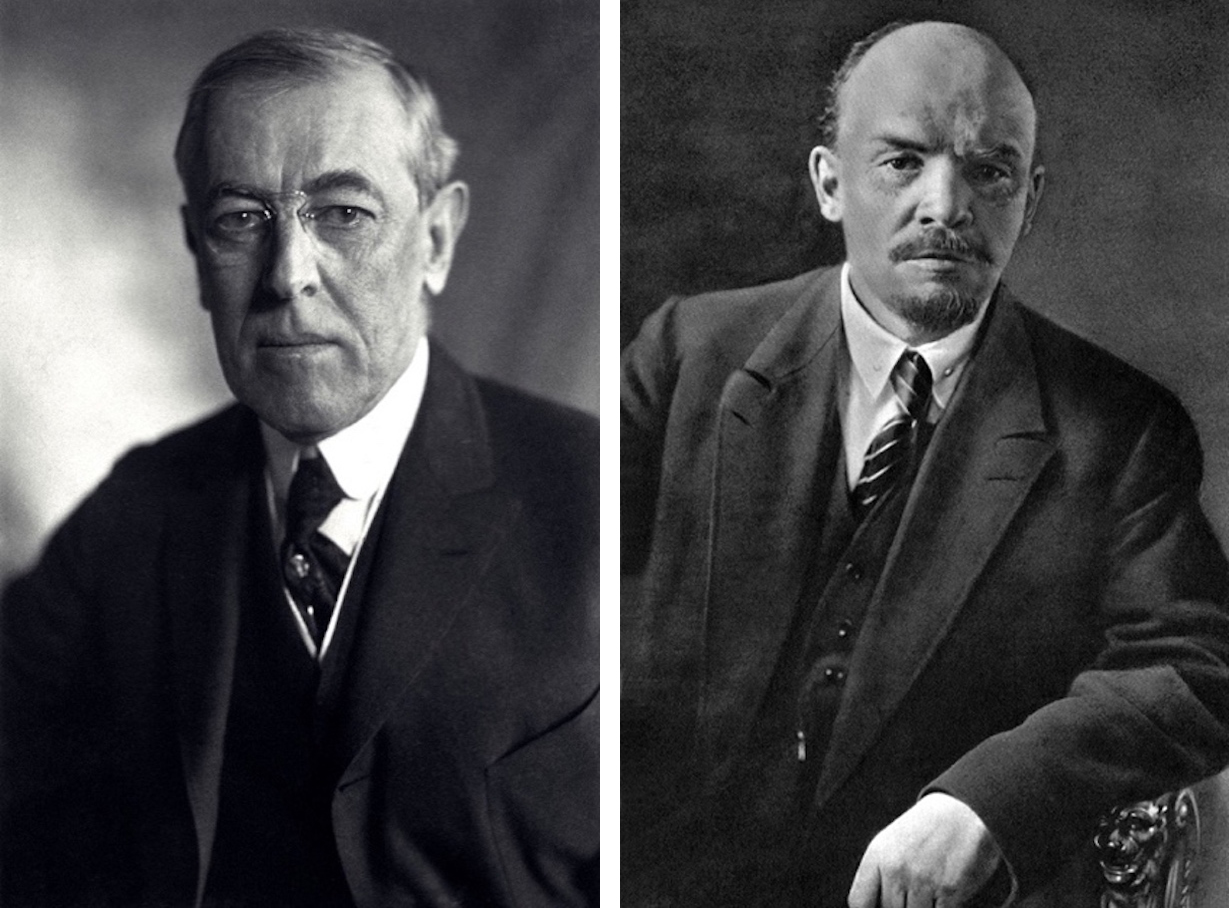

如今作为国家独立权力的“民族国家”形式之所以广为人知,是因为第一次世界大战时期列宁(VladimirLenin,1870-1924)提出的“民族自决”理论,以及与其作为对抗形式,由美国威尔逊总统(ThomasWoodrowWilson,1856-1924)提出的“十四点和平原则”。但在凡尔赛和约的议定过程中,“十四点原则”也规定了占领殖民地的合理性。对于新获得“独立权力”的非欧洲地区(国家),它要求其满足基本的“自治”条件才可最终获得真正的独立资格。因此,美国在诱导、规训非欧洲地域的过程中,企图建立一个更强大的帝国主义国家。

威尔逊与列宁

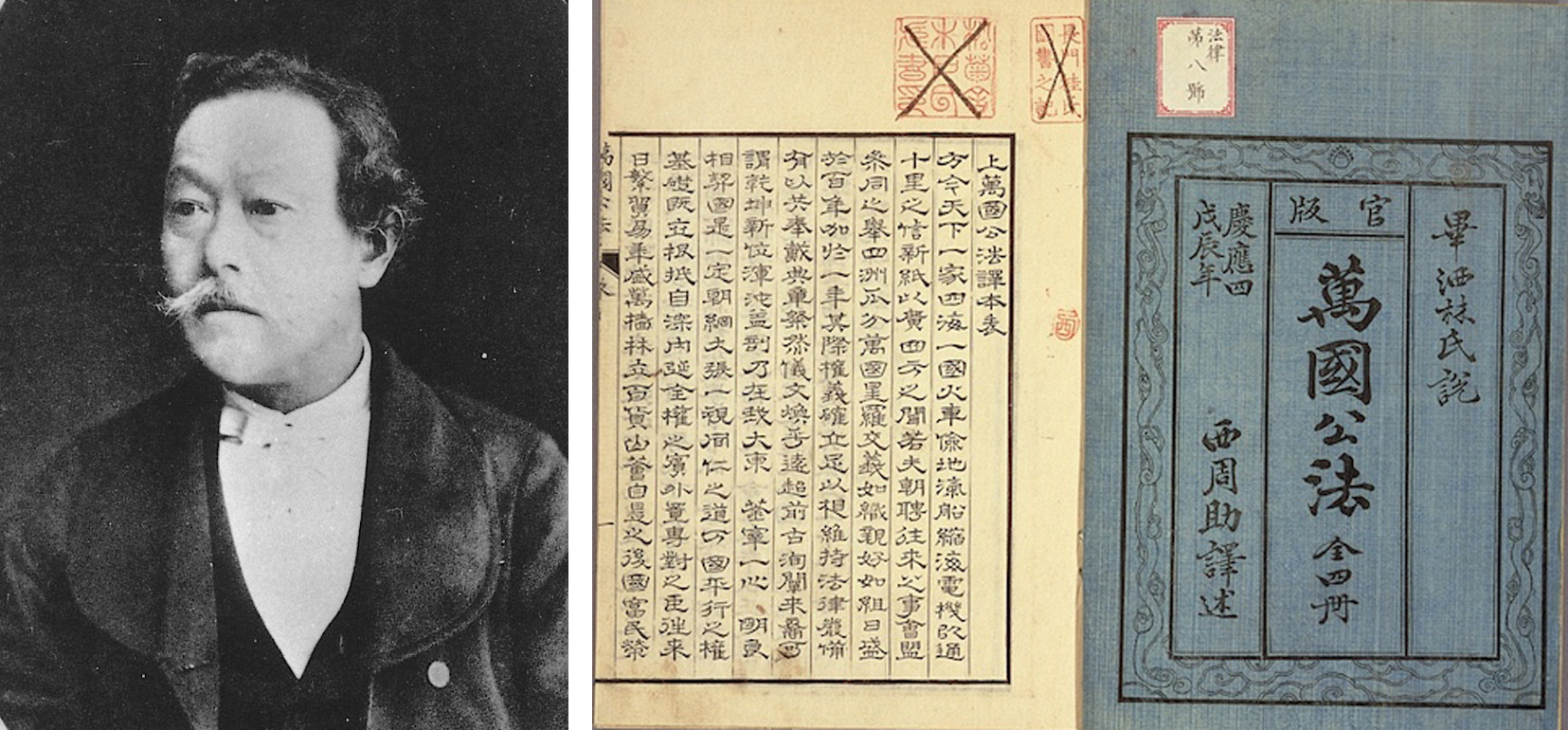

早在1868年,西周(1829-1897)在翻译《万国公法》的时候,就发现此公法并非适用于全世界,而是“西洋诸国在接触其他国家时,根据是否服从其文明,且相互表达了拥戴其权益根本之意,遵守多少性理公法的条规”而定。在这一时期内,日本尚未被纳入《万国公法》的适用范围。按照福泽谕吉(1835-1901)的说法,因为日本还是一个“半野蛮”的国家。

尽管在与西洋列强的交涉中,日本失去了领事裁判权,不得不接受不公正的待遇,但在东亚世界内部,日本又很快利用《万国公法》重新塑造对外秩序。1879年,对于琉球国“日清两属”的状态,内务大臣兼“琉球藩”处分官松田道之(1839-1882)就宣称,“(此状态)难容于世界之道理,若我国弃之不问,毫无作为,不仅有损于我独立国家之颜面,对于万国公法而言,亦有巨大的伤害”,断然施行所谓的“琉球处分”。

二

事实上,如今习以为常的历史概念“琉球处分”在战前的日本并没有流传开来。这是因为,明治政府企图将“吞并琉球”这一件事件纳入“民族国家”的历史建构,所以有意地混淆与模糊琉球与日本内地(本土四岛)废藩置县的区别。“琉球处分”并非最开始的官方用语。日本吞并琉球的具体步骤是,首先在1872年,将“琉球王国”改为“琉球藩”,将其纳入国内的行政管辖,再在1879年通过“废藩置县”,改“琉球藩”为“冲绳县”。这个过程最开始被称为“琉球藩处分”。但正如森宣雄所指出的一样,对于日本而言,琉球问题的本质是根据当时通行的《万国公法》重新“匡正”中日关系,而并非处理日本国内的各“藩”之间的问题。所以松田道之才会以“琉球处分”取代“琉球藩处分”。

西周与他翻译的《万国公法》

事实上,在明治政府成立之际,对是否要“吞并琉球”仍然存在很大的争议。一方面,由于在历史上,萨摩藩在征服琉球的同时,又默许琉球继续保持中国的“藩属国”的地位。如此一来,它便可以通过琉球的中转,间接地与中国进行贸易,获得了巨额的经济利益。这一点对萨摩藩最后能够领导明治维新,推翻幕府统治起着重要作用。在明治维新以后,萨摩藩仍然舍不得失去这条利益线。

另一方面,假若真的将琉球纳入日本的版图之内,那么明治政府不得不从内地派遣警察、教师、公务员等,建立基本的行政体系。这对于刚刚建立政权的明治政府而言,是一笔巨额的财政负担。因为它还不得不处理国内的士族叛乱(西南战争)、农民起义等等棘手的问题,很难再有余力冒着与中国关系破裂的代价,吞并琉球。

此外,就是对于一直自诩为“皇国”的日本而言,对接受“蛮夷”琉球人存在着人种上的歧视。例如,当外务省提出将琉球国王列入日本“华族”之时,作为立法机关的左院回复曰,“琉球国王乃琉球之人类,不应该与国内的人类相互混淆”,主张继续保持琉球的“属国”地位。换言之,明治高层领导人否认了“琉球人”作为“日本人”的资格。这样的意见,在当时至少得到了大隈重信(1838-1922)、木户孝允(1833-1877)、伊藤博文(1841-1909)的支持。

1903年,在大阪举行的第五回国内劝业博览会中,“琉球人”作为“劣等人种”供展览

尽管面对如此大的反对力量,但日本最后还是选择吞并琉球的原因,主要是出于国防的考虑。正如时任陆军大辅的山县有朋(1838-1922)明确指出的一样,琉球虽然土地狭小,但其地位于日本本土、中国大陆及台湾之间,是海上交通要地。如果日本不去吞并琉球,西洋列强恐怕也会占领。事实上,英国对此地也早有觊觎。例如,FredericH.Balfour(1846-1909)写道,“假若我英国得此(琉球)群岛,在此地布兵设防,驻屯于太平洋之中,一定提高我英国在东洋之地位”。因此,井上毅(1844-1895)才会呼吁,要将琉球改为“皇国之翰屏”。

三

1871年,琉球宫古岛的岛民漂流至台湾,被当地“生番”杀害。两年以后,明治政府以“杀害琉球人如同杀害我萨摩民,我政府有保护权益之责”为借口,要求清政府赔偿。但清政府一方面答复“生番是化外之民,不在管辖范围内”以回避责任,另一方面又指出,“未曾听闻前年生番杀害琉球国人是贵国国民”,“琉球是我属国”,拒绝了日本的要求。

“台湾派遣军”指挥官西乡从道及其幕僚与“番人”合影

1874年5月,日本以“复仇”为名目正式发兵侵略台湾。然而,正如大久保利通(1830-1878)与大隈重信参奏的《台湾番地处分要略》(1874年2月)所明确指出的一样,“台湾出兵”的真正目的,是将台湾东部“生番”的“无主之地”纳入帝国版图以内,进行“移民拓殖”活动。可以说,“台湾出兵”是“琉球处分”的一场预演。但由于日军在台湾被疟疾等热带传染病所困,不得不撤兵,放弃了占领计划。清政府鉴于北方俄罗斯的军事压力,此时无意在南海开启战端,在英国公使的斡旋下同意谈判。同年8月,大久保利通等赴北京,与李鸿章(1823-1901)进行交涉。

由于占领台湾无望,日本的诉求基本上是围绕琉球问题而展开。但饶有意味的是,在《日清两国互换条约》的谈判与文本中,日本自始至终都未提及“琉球”二字。这是大久保等人在出发前就已经商定的外交策略。因为在琉球地位未定的形势下,日本贸然提及“琉球”只会增加谈判的难度,且使得“台湾出兵”变得名不符实。“若对方谈及(琉球)两属论,则无需回顾,以不应其辞为佳”。换言之,日方最开始就放弃了否定“两属论”的努力。对日方而言,最大的成功并非取得象征性的赔款(仅为其军事开销的十分之一),而是在《互换条约》中记载了“遇害者”是“日本国属民”一节。而清朝则在《条约》中载明,此赔款是下赐给“遇害者”遗属的“抚恤银十万两”,暗示自己宗主国的地位。此条约的签订,并不意味着清朝承认了日本吞并琉球的合法性。

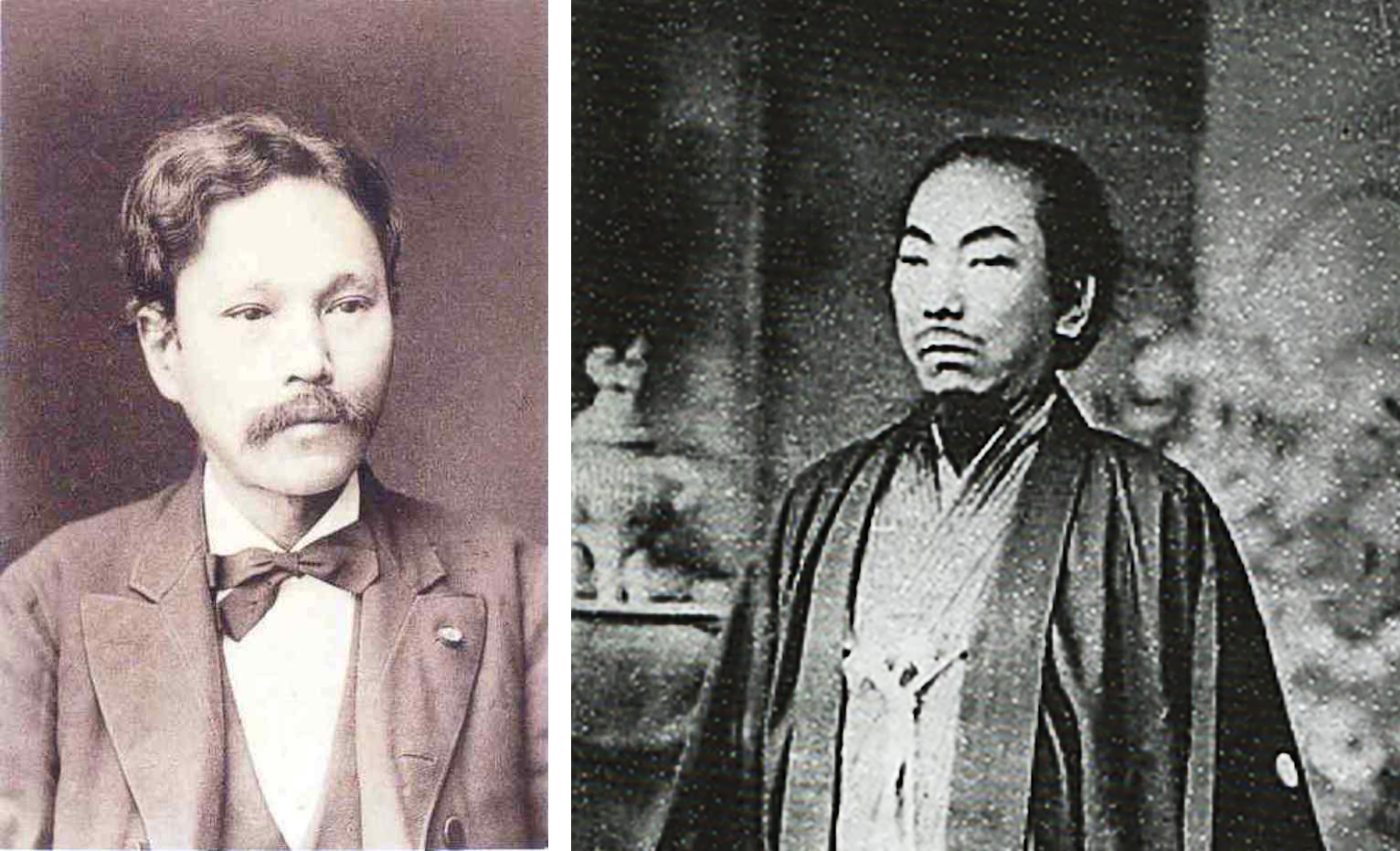

松田道之与尚泰

“台湾出兵”最终以这样一种模棱两可的方式收场。但日本暗地里在琉球展开了新的统治手段。原本到北京以前,大久保就将“琉球藩”的管辖权从外务省移交至内务省,以示琉球问题归属日本内政之意。但1875年1月,同治皇帝驾崩,光绪皇帝继位。琉球国原打算遵循朝贡体系的旧制,派遣庆贺使节前往北京。日本担忧此举会在西洋驻外使节团面前暴露琉球仍然是清国“藩属”的事实,因而横加干涉。同年7月,日本派松田道之,在警察与军队的加持下,前往琉球国首都那霸,宣告“琉球处分”。在日本武力的恫吓下,琉球不得不屈服。1877年3月,琉球国王尚泰(1843-1901)派遣以向德宏(1843-1891)为代表的秘密使节团抵达福州,向福建总督何环(1816-1888)、巡抚丁日昌(1823-1882)控诉日本武力吞并琉球的实情。北京方面这才开始正式与日本就琉球归属问题进行交涉。

1879年3月27日,松田道之在日本士兵的加持下,进驻那霸首里城

由于琉球问题是东亚地区现代国家建构的最早试验地,在以往的研究中,很多学者试图以民族国家的理论框架解释中日谈判的过程。例如,小熊英二就认为,在“琉球处分”的相关问题中,关于琉球人是日本人还是中国人的争论,与两次世界大战期间东欧问题的领土纠纷一样,属于典型的利用历史学、人类学以达到政治目的的言论。但是,正如與那霸润所指出的一样,仔细查看中日两国关于“琉球处分”的谈判记录就会发现,两国关于琉球人在“民族”或者“人种”方面的记录,与其说是“很少”,不如说是“缺乏”。

例如,1878年9月27日,在有关琉球所属问题的首次谈判中,日本外务卿寺岛宗则(1832-1893)对中国第一任驻日公使何如璋(1838-1891)就谈到,根据万国公法,“土地”的“管辖权”取决于“征税”的权力,虽然历史书籍上载有“属国”的记载,但如果没有“实际的政治统治”,也“不足以为证”。因此,寺岛举出萨摩藩在1609年征服统治琉球王国的历史,主张日本对琉球的主权。至于琉球岛上的居民,是“日本人”还是“中国人”,寺岛并未涉及。

寺岛宗则与何如璋

此外,翌年1879年7月16日在驻清公使宍户玑(1829-1901)向总理衙门通报日本设置“冲绳县”的文件中,也举出日本与琉球的共同点在于“地脉”、“文字”、“语言”、“神教”、“风俗”。其中,最重要的还是岛津家久(1547-1587)的琉球征服。宍户玑在这里也没有涉及琉球的“民族”与“人种”问题。当然,同年10月11日,清国对日本外务省的反驳文件中,也未出现关于琉球民族问题的讨论。

事实上,在1879年,清政府曾委托正在环球旅行中的美国前总统格兰特(UlyssesS.Grant,1822-1885)就琉球问题与日本斡旋。双方原本达成了一个“分岛・增约方案”,即以中国承认日本获得与欧美列强同样的内地通商权为交换,日本允许琉球在宫古・八重山岛“复国”。这个条约由于琉球王族的反对,以及中国卷入与俄罗斯的北方领土纠纷而被搁置下来。但就日本“让步”的这个举措而言,说明了将“琉球处分”看成是同一民族的统合理论,完全是历史想象。由此可见,明治政府在吞并琉球时,利用西洋人类学(民族学、人种论)整合日本“民族国家”的历史叙述,既有“时代错位”的视角问题,又存在着过分强调“西洋冲击”的理论缺陷。

李鸿章在天津会见格兰特

四

“AStateisalsodistinguishablefromaNation,sincetheformermaybecomposedofdifferentracesofmen,allsubjecttothesamesupremeauthority.ThustheAustrian,Prussian,andOttomanempires,areeachcomposedofavarietyofnationsandpeople.So,also,thesamenationorpeoplemaybesubjecttoseveralStates,asisthecasewiththePoles,subjecttothedominionofAustria,Prussia,andRussia,respectively.(一个国家有别于一个民族,因为前者可能由不同的种族组成,所有人都服从同一主权。例如,奥地利、普鲁士和奥斯曼帝国都由不同的民族和族群组成。同样地,同一个民族或族群也可能被几个不同的国家统治,就像波兰一样,它分别被奥地利、普鲁士和俄罗斯统治)”。

以上对“国家”的定义引自亨利・惠顿(HenryWheaton,1785-1848)1855年版的《万国公法》(ElementsofInternationalLaw)。由此可知,当时“国家”(State)与“民族”(Nation)是被分别理解的,且二者并无所属关系。因此,惠顿强调了像奥地利、普鲁士、奥斯曼土耳其帝国等等是拥有许多不同“人种”的国家。

在很长一段时期内,日本学界对明治维新以来的历史进程容易片面地概括为“近代化”=“西洋化”。但是,如果说西洋世界在19世纪中期尚未确立“民族国家”的标准体制的话,那么就同一时期的明治日本而言,即便它是以西洋国家为模仿对象对国内资源进行整合,也很难说它的最终目的是“NationState”。事实上,1877年,日本司法省编译惠顿的《海氏万国公法》就明确了“国土”与“民种”并不直接相关。“凡一国领土之广狭,完全出自人为之事。仅其中央之领土为其固有之所属。一民种所属之地可推及至何处,此古来未有定说。且气候一变,风土一改,此民种一分为二也是常有之事。”

不仅日本人是这样理解,英国人的态度也是如此。1879年6月,在香港与轩尼诗总督(JohnP.Hennessy,1834-1891)会面的外务大臣井上毅曾致函伊藤博文,称“昨夜与香港镇台同食谈话,有一条涉及琉球之要领告知。其大意为,不论地形,还是从语言风俗来看,(琉球)乃日本属地是明确之事。此人似乎已了解琉球之关系,还说应该让英国公使详细了解,三四日前委托您的回复文件中,可调查后写成。且其文中总论之内,添加地形、风俗、语言之事。”

轩尼诗与井上毅

此处谈及的“回复文件”,是伊藤提交给驻清公使威妥玛(ThomasF.Wade,1818-1895)关于“琉球处分”的解释说明。不论是总督轩尼诗,还是井上毅,他们都未就“民族”问题展开讨论。可以说,在当时的语境中,国家与民族原本就是分开的两个概念。国家对领土的要求,主要体现在有效的统治权(征税、兵役等)与作为辅助手段的“地形、风俗、语言”之上,并不包含对此土地上“人”的性质,即“民族”或“人种”的辨别。那么,中日两国争论的焦点是什么呢?

五

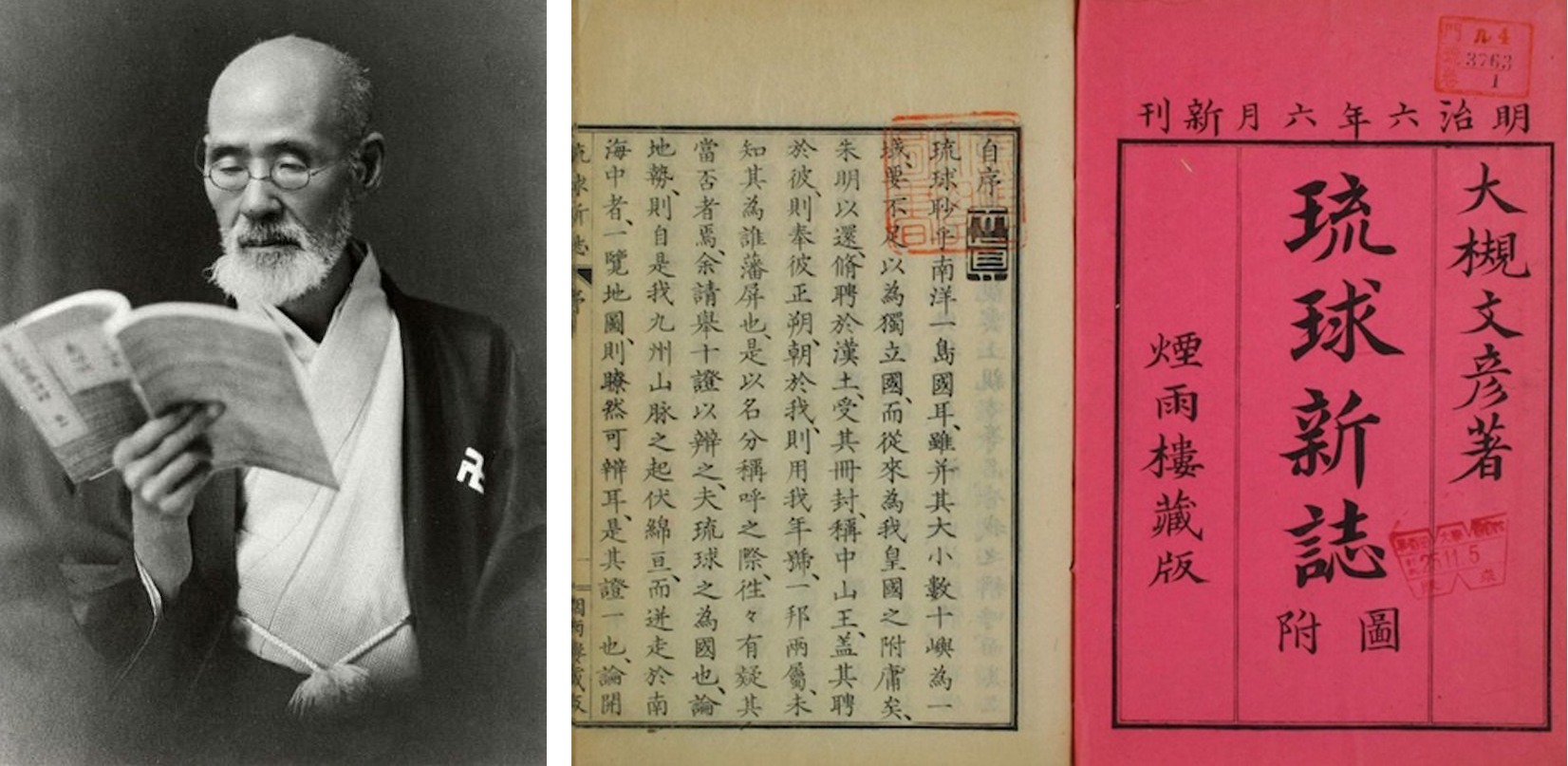

1873年6月,大槻文彦出版了《琉球新志》。在自序中,大槻说要举出“十项证据”以证明“琉球领有”的合理性。他们分别是,“地势”、“开辟”、“人种”、“语言”、“文字”、“政体”、“保护”、“归化”、“征伐”、“王统”。这里大槻明确表示,“王统”才是最有力的证据。“至论王统,则所谓舜天,即我镇西八郎之胤,而奕世绵々,以至今日,此其証之最确者矣”,“天朝(指日本)既敕为藩国华族,授之一等之官,则名称号位,确然一定,无复所容疑而巳”。在明治初期,作为大力推行文明开化风尚的明六社的成员,大槻文彦理应是熟知西洋国际法知识。但是,在论述琉球归属问题之时,他并未凸显“人种”的意义,而是强调了传统的“王权”在“领土”所属问题上的优先权。这一点,与其说是由于西洋近代观念的影响,不如说是反映了东亚世界内部“华夷秩序”的世界观。

大槻文彦与《琉球新志》

GotelindMüller-Saini曾指出,与西洋“人种型种族中心主义”(racialethnocentrism),历史上的中国是一种典型的“文化型种族中心主义”(culturalethnocentrism)。在以汉族为中心的“华夷秩序”里,人们往往更重视一个族群是否接受中原王朝的“德化”教育,至于其生理特征,往往是次要的因素。由于中国最后的统治者清王朝本身是异族身份,所以更是看重“德行教化”,而非“血统出身”。例如,雍正帝刊行的《大义觉迷录》(1792)就特别强调,“华夷”的区分是根据“礼仪”,而非“种族”。事实上,在现实的政治关系中,与满族、汉族等民族区别相比,是否归属“八旗”更具有重要的政治意义。因此,在中国反对“吞并琉球”的意见中,也很少涉及“民族”、“人种”的讨论。例如,1879年12月,面对日本悍然吞并琉球,上海《申报》发表了一篇题为《阅抚恤琉球难人批折书后》社论文章。

“琉球之为日本支派与否,中国书阙有间;即使果系支派,则亦岂有夷灭其宗支而可以为义者!卫侯毁灭邢,《春秋》书其名,为其灭同姓也;经训所昭,古今不易。今乃以贪其土地之故,猝焉灭之;而反借口于本属宗支,理宜归并。譬诸民间有夺继之案,将其兄弟、叔侄之产据为己有,而曰‘本系同宗,不妨攘夺’;有是理乎?夫琉球蕞尔小国,政事、兵革从未整顿;例以‘兼弱攻昧’之道,灭之亦不为过。而日本必饰为分支之说,则有不可解者;徒多为邻国之口实而已。”

在此,作者引用《春秋》的“卫侯毁灭邢”的典故暗示,如果只是消灭其他国家姑且不论,但消灭相当于自己“同姓”的“宗支”的国家是极其恶劣的行为。从这个意义上来说,琉球是日本的“支派”、“分支”的主张反而证明了日本的“无德”。从《申报》的反驳中还可以看出,在这里争论的显然不是关于琉球居民,而是王室的起源,而且其同姓也不能成为合并正当化的根据。从这个意义上说,《申报》的立场反而与大槻文彦的世界观更为接近。

事实上,这一点也反映在了中日两国对《万国公法》的翻译上。张嘉宁在对比《万国公法》的汉文、日文译本时发现,英文中类似于“thesamesupremeauthority”,“severalStates”等原本应该被翻译为“同一主权”、“诸国”的语句,全被翻译成了“一君”、“数君”或“诸国之君”。此外,类似于“sovereignrights”(国家主权)的语句也被重野安绎(1827-1910)翻译成了“国主之权”。这种问题意识说明,此时在中日两国知识人的世界观中,尚未出现近代意义上的“民族”、“国家”的观念。“王权”才是统治权力最为核心的表现方式。用梁启超(1873-1929)的话来说,那就是“只知有朝廷,而不知有国家”。

六

在最终决定琉球命运的甲午战争(1894-1895)之中,日本由于害怕琉球人暗中支持清王朝,曾在琉球的渡清据点久米村准备了大量武力,随时做好了烧杀久米村的准备。另一方面,在琉球的师范院校中,日本政府强行将已经“冲绳县化”了的中学生编入“讨逆军”中,随时对“非国民”者展开杀戮。在一段被纳入“国民史”的历史叙事中,突然涌现出如此多的“非国民者”,无疑暴露了“民族国家”建构史的虚伪。尽管日本的胜利强化了对琉球的统治地位,但也强化了这种对于“非国民”的“歧视”。这一点,也明确地被琉球人所感知。

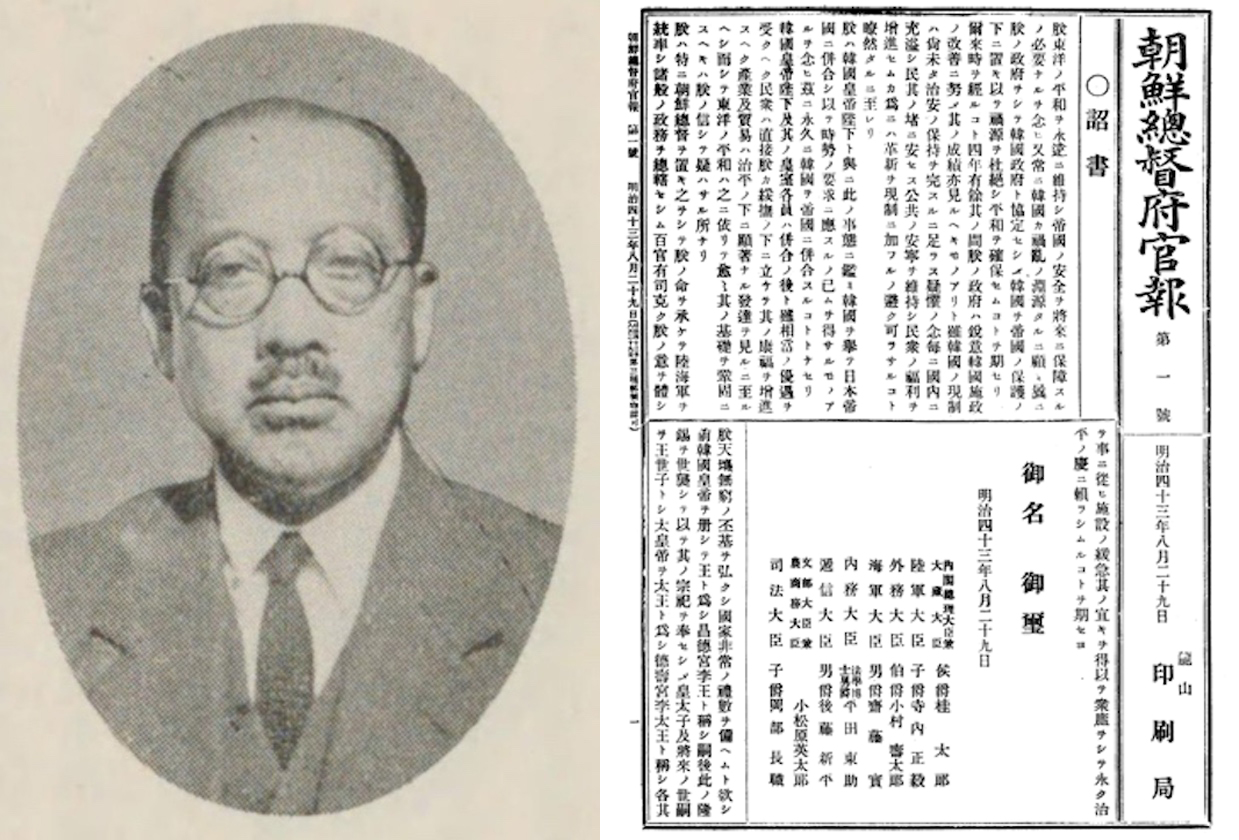

比嘉春潮;《日韩合并条约》官报

1910年,“日韩合并”之际,琉球的士族比嘉春潮(1883-1977)在阅读英国学者CharlesS.Leavenworth撰写TheLoochooIslands(1905)偶然得知了30年前的“分岛・增约方案”,不禁感叹道,“如果分岛方案成立的话,那么现在作为日本人的早稻田校长大滨信泉先生(琉球籍)等恐怕是台湾人吧!……从英文中读到此事真的让人感慨万千。”从这一段自白中可以发现,比嘉春潮对自己“偶然”被纳入日本“民族国家”体系的后怕。那句“恐怕是台湾人”也是自己侥幸没有成为“殖民地人”的一种“宽慰”。而如今,“殖民地”朝鲜人的命运就摆在了眼前,“日韩合并,感慨万千,不能执笔。若想得知的话,那就是我琉球史的真相。世人曰,琉球是长男,台湾是次男,朝鲜是三男”。事实上,长男与三男没有任何区别。那都是一种无法成为“国民”的“殖民地人”的悲哀。

1923年,在乡军人组成“自警团”,警戒所谓的“不逞朝鲜人”

以上的感受并非比嘉春潮的臆想。1923年,当关东大地震大发生时,东京就爆发了大量屠杀朝鲜人的事件。任何人,只要说带有朝鲜腔调的日语,都可能被自发组织的“国民自警团”杀害。不仅是朝鲜人,还有台湾人、琉球人。由于仅仅是通过语音语调这种简陋的方式进行区分,事实上,还存在被误杀的“日本人”。其中,最著名的是无政府主义者大杉荣(1885-1932)。大地震爆发之前,比嘉春潮正好从琉球去东京,在改造社担任编辑工作。在这场混乱中,虽然他“从杀戮者身边侥幸逃走了”,但是他的侄儿却死于此次屠杀。可以说,关东大地震中屠杀朝鲜人完全是重复了当年在甲午战争中屠杀琉球人的行为。“非国民”的琉球人,始终被近代日本“民族国家”拒之门外。

[本文系2019年度教育部人文社科青年基金《近代日本“琉球学”的成立与展开研究》(19C10255006)阶段性成果,由澎湃新闻(www.thepaper.cn)首发。]

参考文献:

徳田匡,《人種主義の深淵:伊波普猷における優生学と帝国再編》,《現代思想》第44卷第2号,2016年2月,160-183页。

與那覇潤,《“民族問題”の不在:あるいは琉球処分の歴史/人類学》,《文化人類学》第70卷第4号,2006年,451-472页。

與那覇潤,《翻訳の政治学:近代東アジア世界の形成と日琉関係の変容》,岩波書店,2009年。

森宣雄,《琉球併合と帝国主義、国民主義》,《大阪大学日本学報》第20号,2001年3月,23-41页。

小熊英二,《“日本人”の境界:沖縄・アイヌ・台湾・朝鮮植民地支配から復帰運動まで》,新曜社,1998年。

張嘉寧,《“万国公法”成立事情と翻訳問題:その中国語訳と和訳をめぐって》,载加藤周一、丸山真男編,《日本近代思想大系15翻訳の思想》,岩波書店,1991年,381-400页。

金城正篤,《“琉球処分”と民族統一の問題:琉球処分における明治政府の政策基調の分析を中心に》,《史林》第50卷第1号,1967年1月,37-68页。

顾德琳(GotelindMüller-Saini),《近代中国和“人种”概念:“全球本土化”问题的历史探讨》,《新史学》第4辑,中华书局2010年,155-178页。

渡边浩,《东亚的王权与思想》,区建英译,上海古籍出版社,2016年。

鄂公安网安备 4201602000211号

鄂公安网安备 4201602000211号