极目新闻评论员 屈旌

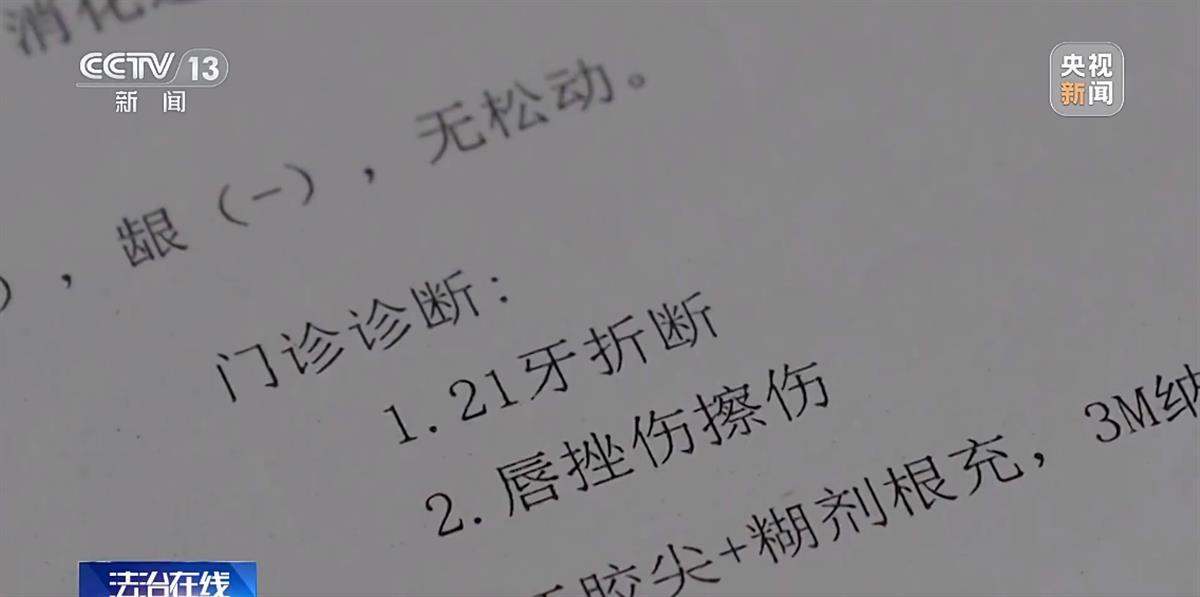

12周岁的赵小某是一名六年级学生。一天放学后,赵小某在学校台阶上不慎摔倒,牙齿磕在平台墙面导致折断,嘴唇挫伤擦伤。老师第一时间通知了家长,并陪同就医。然而家长认为,赵小某在校期间受伤,学校对学生的人身安全监管不力,应承担相应责任,因此向学校索赔医疗费、误工费、营养费、精神损失费等共计8万元。法院经审理认为,赵小某摔伤并非楼梯等设施场所本身缺陷导致;学校已多次进行校园安全教育宣传,且校内张贴了醒目的安全提示标志,尽到了学校的教育职责;在赵小某受到损害后,学校也及时通知家长,并且陪同就医,还及时调查了事发经过,履行了学校必要的管理职责。现有证据并不能证明学校存在过错,据此,法院判决驳回赵小某父母的诉讼请求。(据4月25日央视新闻)

在这一案件中,法律的判决不仅是对个案的定分止争,也具有典型的示范意义。它清晰地划定了学校“教育、管理职责”的边界,驳回了不合法理的赔偿诉求,打破了“学生出事就找学校赔”的思维惯性,这无疑是给学校卸下了沉重的担子。

中小学生在校园内意外受伤的事件时有发生,而事故后的责任归属问题往往成为家长与学校矛盾的导火索。部分家长倾向于将全部责任推给学校,甚至通过极端手段向校方施压。由于未成年人在社会认知中处于弱势地位,舆论往往不自觉地偏向受伤学生一方,使得学校在舆论和情感的双重压力下被迫妥协。

这种“谁弱谁有理”“谁闹谁得利”的倾向不仅无助于问题的解决,反而可能助长不合理的责任转嫁,最终损害的是教育生态和孩子的成长环境。一些家长为了逃避责任,维护自身利益,只要孩子磕了碰了就要追究学校的责任,一旦学校不愿意承担所有责任,就去教育部门投诉或是网络曝光,认为把事情闹大,学校就不得不妥协,而现实中,也的确有不少类似事件,最终以学校无奈赔偿了结。

这种现状导致学校在安全管理上越来越保守和谨慎,甚至不惜因噎废食。曾经充满活力与欢笑的课间十分钟就在很多学校逐渐消失,学生们被“圈养”在教室内,不能随意活动;以前让孩子们很期待的春秋游,也经常因为安全责任太重而成为奢望。为了规避风险,少惹麻烦,学校放弃这些有益的户外活动,看似减少了意外发生的概率,实则剥夺了学生自由活动、锻炼身心的机会。长此以往,孩子的身体素质、社交能力和抗挫折能力都可能受到影响,这种隐性的伤害远比一次意外摔倒、一些磕碰擦伤更为深远。

保护未成年人安全,本是家庭、学校和社会的共同责任,家长绝不能当“甩手掌柜”,学校不应成为“冤大头”,社会更不能做“壁上观”。通过司法判决和引导,厘清各方法律责任,确保校园安全事件的处理合情合法,至关重要。更重要的是,各方要主动担当,各负其责,携手合作,构建健康的校园安全生态。

家长作为孩子的第一监护人,不能将教育和管理职责全部推给学校,要对孩子成长中的一些小问题、小事故有所包容,不能过分地严于待人、宽于律己;学校也应当在职责所及的范围内,尽可能地完善校园安全制度和设施,及时消除安全隐患,加强日常的安全教育,提升学生的安全意识和自我保护能力,一旦有事故发生,也要积极履行通知、救助等义务;教育主管部门亦应强化监管力度,秉持科学、公正的原则对安全责任予以清晰界定,杜绝单纯将压力过度转嫁至学校一方的现象。当然,社会舆论在讨论类似的事件和现象时,应注重理性客观,避免盲目站队,过分苛责,让“谁过错谁担责”的原则能够落地生根。

唯有如此,才能让孩子在安全与自由并重的环境中健康成长,而不是因为过度保护而失去探索世界的机会。只有摒弃“一出事就找学校赔”的错误认知,将教育从无限责任的捆绑中解脱出来,校园安全事故的处理才能更加法治化、规范化、科学化,孩子们也才能享受到更完整、更丰富的校园生活。

鄂公安网安备 4201602000211号

鄂公安网安备 4201602000211号